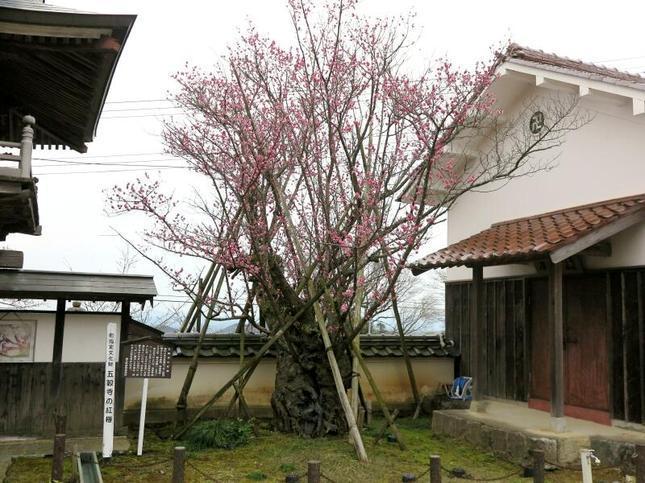

宇田川玄真の孫弟子、緒方洪庵生誕地(県指定史跡)

適塾(てきじゅく)で有名な緒方洪庵(おがたこうあん)は宇田川玄真の孫弟子にあたります。

日本に西洋医学の基礎を築いた緒方洪庵は、足守藩の佐伯惟因の末子で名を章といい、文化七年(1810)この屋敷に生まれた。はじめ、大阪の中天遊について和蘭学を修め、21歳の時江戸に出て坪井信道、宇田川玄真に蘭学を学び、また長崎に下り蘭医ニールマンに学ぶ。天保9年(1838)大阪に蘭学塾を開いたが、集まる門弟3千人と称せられ、大村益次郎、福沢諭吉、大鳥圭介などもその塾生であった。文久2年(1862)幕府奥医師兼西洋医学所頭取になったが、翌3年6月10日江戸で病没、54歳。この屋敷跡は岡山県史跡の指定されている。岡山県・岡山市(文:現地案内板より)