衆楽園の観月会がありました。

2014年9月9日(火)衆楽園(迎賓館と周辺広場)で午後5:00~「2014衆楽園の観月会」実行委員会主催で観月会が開催されました。オカリナ&コカリナ、フラメンコアンサンプル津山、ダンチャイン(1 6弦琴)演奏家、武蔵の里お通笛の会、山邦楽合奏団有志「こと姫倶楽部Jと尺八アンサンブル」などの演奏がありました。

2014年9月9日(火)衆楽園(迎賓館と周辺広場)で午後5:00~「2014衆楽園の観月会」実行委員会主催で観月会が開催されました。オカリナ&コカリナ、フラメンコアンサンプル津山、ダンチャイン(1 6弦琴)演奏家、武蔵の里お通笛の会、山邦楽合奏団有志「こと姫倶楽部Jと尺八アンサンブル」などの演奏がありました。

〔大聖寺の概略〕 山号を恵龍山と称し、今をさかのぼる1260余年前、天平10年(738年)、聖武天皇の勅命を受けた行基菩薩により開山、爾来、山岳仏教の聖地として五院(不動院、中院、奥の院など)十八坊舎(松の坊、池の坊、上の坊、地蔵坊など)の塔堂伽藍(とうどうがらん)を誇り真言密教(宗祖、空海)の根本道場として信仰をあつめ西の高野山と称されました。

しかし天正年間(1578年頃)の戦火で塔堂を消失、現在の本堂不動院、本坊客殿などは、津山城主、森忠政公(森蘭丸の弟)により慶長9年(1604年)に城主祈願所として再建されました。

また、当山は、歴代貫主(住職)が、京都蓮浄院(京都御室御所、塔中寺院)院主職をつとめ御所直轄寺院として高禄受祚の寺格を有しました。(文:別格本山 大聖寺案内より)(2014年6月24日取材)

現在、津山市内に二カ所ある酒蔵メーカーの一つで、県下唯一の女性当主、難波 弘美さんをお尋ねしてきました。作州武蔵の蔵元は、美作の国の一の宮である中山神社の門前にあります。この門前は、かつては酒屋、醤油屋と軒を連ねた名水地帯であり、途切れることなく湧きつづけているそうです。(作州武蔵, 富久迎, 津山城を始め店内には利き酒コーナーもあるとか。)2014年1月24日取材

津山郷土博物館や山田養蜂場等にも作品がある鏡野町生まれの彫刻家・桜井敏生さん (72歳)と、津山生まれでパリ在住の画家・桜井由子さん(42歳)の初の親子展(9月14日(土)~10月27日(日))が、10月27日終了。「桜井敏生(彫刻)、桜井由子(絵画)二人展」(2013年10月27日取材)

2013年12月津山市内のイルミネーションです。今年も沢山のイルミネーションを見ることができました。多くの人に感動を与えて下さったことに拍手を送りたいです。ありがとうございました。

没後二年 美作の四季を描くと題して「河野 磐(こうのいわお)スケッチ展」が勝央美術文学館で開催されている。213年12月8日(日)まで。河野 磐さんの描いた風景は暖かくて心が和むものでした。また、存在感のある映画のポスターや演劇のポスターなどが並んでいます。是非、足を運んでみてください。また、河野美術館へもお出で下さい。2013年12月3日取材(取材協力:勝央美術文学館)

2012年10月1日(月)午後5時開会・衆楽園(迎賓館とその周辺広場)

2012衆楽園の観月会ー満月の衆楽園に邦楽とオカリナ・ベトナムの琴が鳴るー

中秋の名月には、これまで各地で様々な催しが行われてきました。今年も衆楽園を会場に、邦楽(琴・尺八)とオカリナ、ベトナムの民俗楽器ダンチャイン(16弦琴)の演奏が、一層、観月会にふさわしい空気を醸し出してくれました。また、今年は武蔵の里お通笛の会をお招きして、優雅な篠笛の音色を楽しみました。演奏を聴き、お茶をいただきながら俳句をひねり、ちょっと贅沢な気分で観月句会を楽しみました。主催/2012衆楽園の観月会、協力/津山市観光協会、講演/津山市・津山市教育委員会・山陽新聞社津山支社、津山朝日新聞社

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

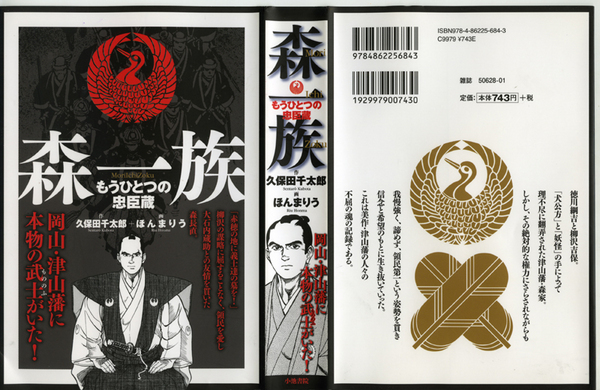

約300年前、東京・中野に広大な犬小屋があった。

莫大な経済的負担とともに、その造営にあたらされた津山藩・森家の人々が、逆境を乗りこえ、崩壊から再興へと生き抜いた姿を、新たな視点から描く。

十八万六千五百石という外様の大藩であったために、幕府の大藩潰しの標的とされた美作・津山藩森家と、江戸城内の「松の廊下の刃傷沙汰」で取り潰された赤穂藩浅野家。時の権力者・柳沢吉保の策謀に翻弄される両家の姿を、お家再興のために尽力する森直長を軸に描いた歴史コミック。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

これぞ本物の武士!

もっともっと、語り継ぎ、広く知られるべき人物です!

「森一族」をご案内いたします。

12月になれば忠臣蔵・吉良邸討ち入りの日がやってきます。

「忠義、武士の誉れ」と伝えられてきた「忠臣蔵」ですが、津山藩・森家の物語こそ今、広く伝えていくべきではと思います。

領民を愛し、その生活を一番に考えた森長直の生涯は、現代の日本の政治家全員の教科書になると思います。

一昨年、出版した作品ですが、全国から「感動したので遠くにいる息子に送りたい」または「夏休みに生徒に読ませたい」という声をたくさん頂き、重版いたしました。一人でも多くの方に手に取って頂けますよう。

㈱小池書院編集部長 匂坂美保

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

|

||||

|

▲中山神社本殿(国指定重要文化財)建造物大正3年4月17日指定 中山神社の沿革 |