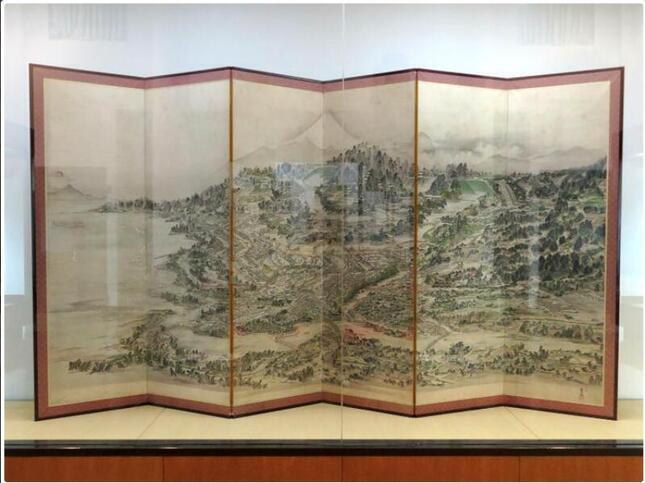

「江戸一目図屏風」の実物を期間限定で展示!

江戸一目図屏風(岡山県指定重要文化財)文化6年(1809)鍬形蕙斎(紹真)六曲一隻 館蔵

文化6年(1809)、江戸の全景を詳細に描いた景観図で、墨田川東岸の上空から西方の地上を見下ろした鳥観図となっている。

画面中央に江戸城、左に江戸湾、下に墨田川を配置。江戸城の周囲には大名屋敷が並び、外堀の外には入り組んだ街路や蛇行する用水路に沿って、民家や社寺がびっしりと描かれている。また、浅草寺、向島、新吉原など著名な江戸の名所が250ヵ所以上も描き込まれ、さらに、画面上方の遠景には秩父や丹沢の山々がかすむようにあらわされ、その中央には霊峰富士がひときわ大きく描かれている。

当時より、江戸は人口100万を超える世界でも指折りの大都市であった。本図は西洋画の技法を駆使しながら、19世紀初頭の江戸の繁栄を描いた肉筆画として、近世景観図の傑作と評価されている。(2012年3月14日取材時の写真引用)

鍬形蕙斎が生きた江戸

鍬形蕙斎は明和元年(1764)に江戸で生まれました。この頃、江戸では武家文化人・地方出身者・江戸っ子が一丸となって多彩な江戸文化を創出します。鍬形蕙斎が江戸で育った時期には、浮世絵や狂歌が流行し、新興の出版資本蔦屋重三郎や須原屋などが黄表紙・江戸切絵図など多種多様の本を出版しました。

鍬形蕙斎は13歳の頃に浮世絵師北尾重政に入門したと考えられており、15歳の頃にはすでに黄表紙の挿絵を描いています。その後、北尾政美と号して狂歌で有名な大田南畝や蘭学にもくわしい森島中良などとの交流を深めていきました。(文:「江戸一目図屏風実物展示ー鍬形蕙斎と江戸ー」津山藩御抱絵師の鍬形蕙斎より)(2025年4月5日撮影)