龍になった長者の娘『山西の民話』

入日長者は、何不自由なく暮らしていたが、ただ一つ子どもに恵まれないのが悩みの種だった。

長者は神仏に祈った。特にお伊勢様に女房と二人づれでまいり、三、七、二十一日の塩断をして祈願をした。そのかいあったのか、その年、娘の子が授かり翌年男の子が授かった。女の子には伊勢と名前をつけた。 伊勢はキリョウよしで、村中の評ばんの美人だった。大きくなるほど美しさを増した。所々方々から嫁にほしいと申し込みがあった。しかし伊勢は一向に耳をかさなかった。

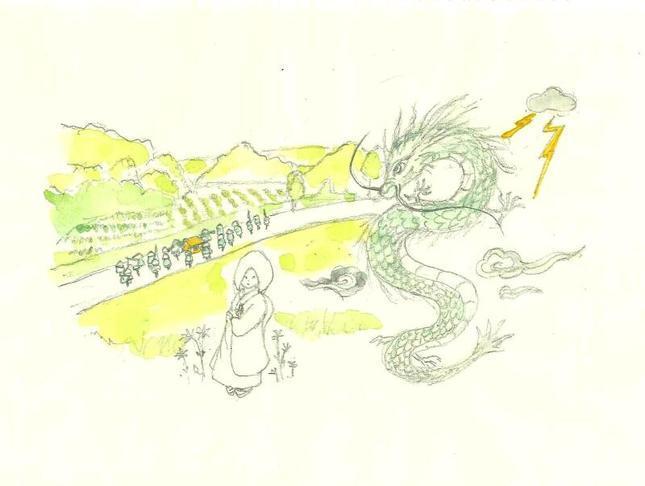

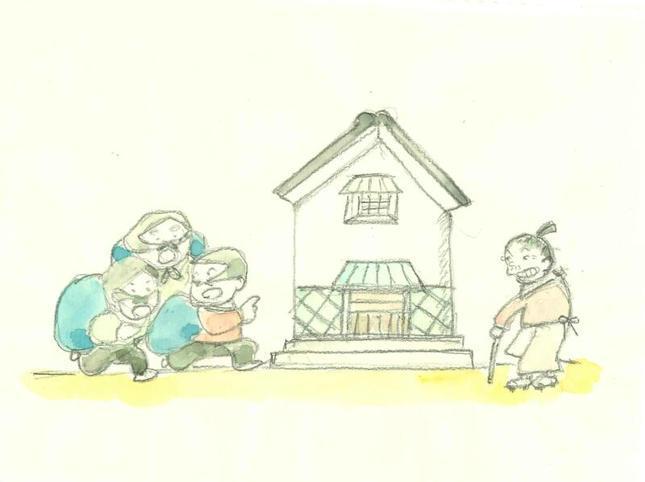

十九歳のとき、因幡の国の長者から縁談が持ち込まれた。父も母もこれには心がうごいた。伊勢にこの話をして、いやおうなしに承諾させた。長者の娘のためにたくさんな衣裳を作ってやった。結婚の日取りは三月ときめた。いよいよ鹿島立つ日、一行は長い長い行列であった。美しい衣裳をまとった伊勢は又一段と美しさを増した。伊勢が門口に立つと見送りの人達がいっせいに「ああ美しい」と感嘆の声をはなった。伊勢は駕籠に乗って家を出た。父も母もこれが見納めとは思わず、門口で見送った。