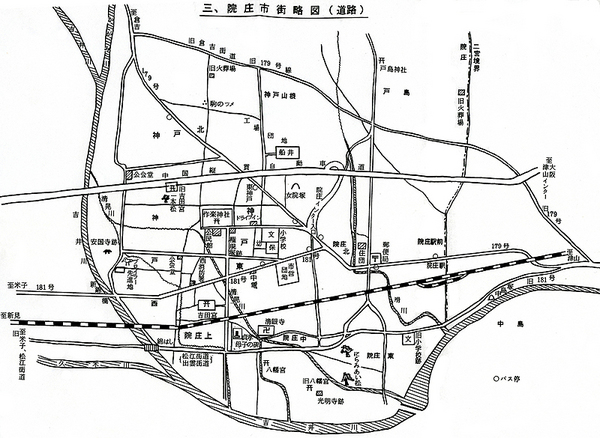

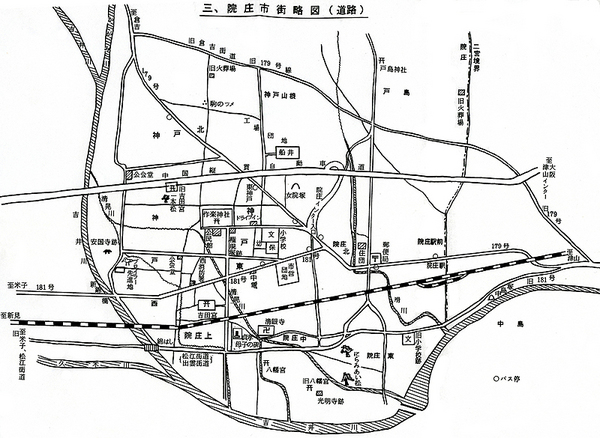

▲院の庄地図(2011.4.16)。(昭和54年10月23日発行:院庄誌より)

院庄の地は美作の略(ほぼ)中央にあたり、西から東に吉井川が流れ土地は平坦で水陸交通の便に恵まれ上古より美作の中心として栄えて来た所である。

崇神天皇の御宇(316-391)諸国に神戸(じんご)を定め給うや吉備の神戸は苫西郡神戸郷に置かれたと、古書にあるから、それが立地条件から見て院庄の地であることは容易に諾ける。神戸とは諸国総鎮守の祭典、修理の用に充てるための領地で、美作一宮即ち中山神社、美作二宮即ち高野神社の神領になる訳である。

また、大化の改新の昔、院庄平野条理(現在の農地基盤整備)が行われていることから推しても、古くから肥沃な耕地が開けていたことが伺われる。下って王朝時代後鳥羽院の荘園となり、ここから院の荘(庄)の名が生まれたことは広く世に知られているところである。

次いで源頼朝が鎌倉に幕府を開いて武家政治を始めるに当たって諸国に守護職を置き地方の統治を行ったが美作守護職の館は院庄に置かれており、今の作楽神社境内がその遺跡を留めている。

元弘2年、後醍醐天皇は北条高時のために捕えられて隠岐に遷(うつ)されたが、その途中院庄の守護職館に3泊4日御逗留(とうりゅう)になったと伝えられている。その時備前の国の住人児島高徳が、ひそかに行在所に忍び入り桜を削って有名な「天勾践ヲ空シウスル莫レ時二范蠡無キニシモ非ズ」の十字の詩を書き記し、聖慮を慰め奉ったことは余りにも有名である。

「天莫空勾践 時非無范蠡」(「天よ、越王勾践にあたる後醍醐天皇を見殺しに してはならない。時には、越王を助けた范蠡のような忠臣、つまり、この私高徳がいるのだから」)というように解釈しているようです。

天皇御駐輦中の御製に次の二首がある。

あはれとはなれも見るらむわが民を

思ふこころは今もかはらず

よそにのみ思ひぞやりし思ひきや

民のかまどをかくて見むとは