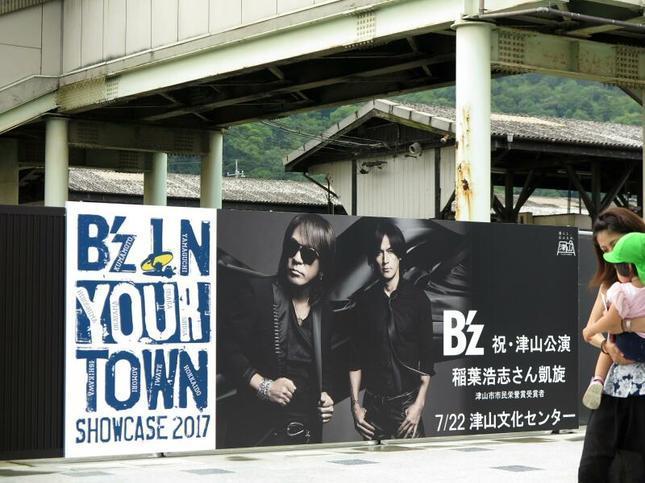

「B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town-」津山公演の看板

「B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town-」津山公演決定!

津山市出身で、今や押しも押されもしない大スターになられた稲葉浩志さん。津山市民が待ちに待った凱旋公演が2017年7月22日に津山文化センターで執り行われます。「津山瓦版」も稲葉浩志さんの生家イナバ化粧品店さんを追っかけ続け、気が付けば10年経とうとしています。その間、いつか津山の地でコンサートを!と心待ちにしておりました。チケットが当たった皆さん、また、当たらなかった皆さんもどうぞ津山市へお出かけくださいね。お待ち申し上げております。

「B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town-」 津山公演

と き 7月22日土曜日 午後6時開演

ところ 津山文化センター(❤会場です。)