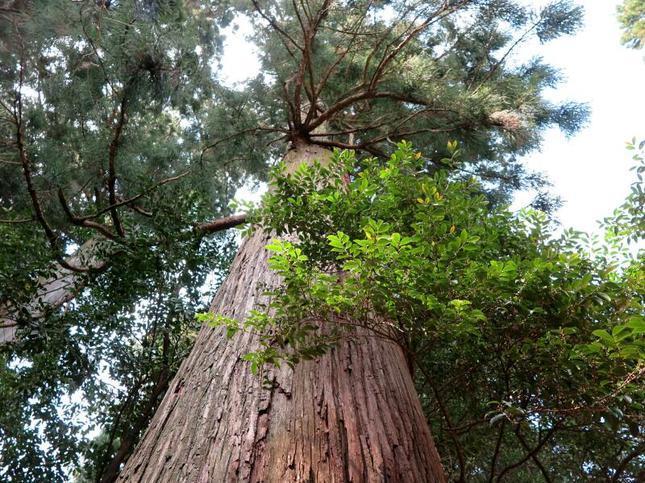

一宮市場跡(東一宮)

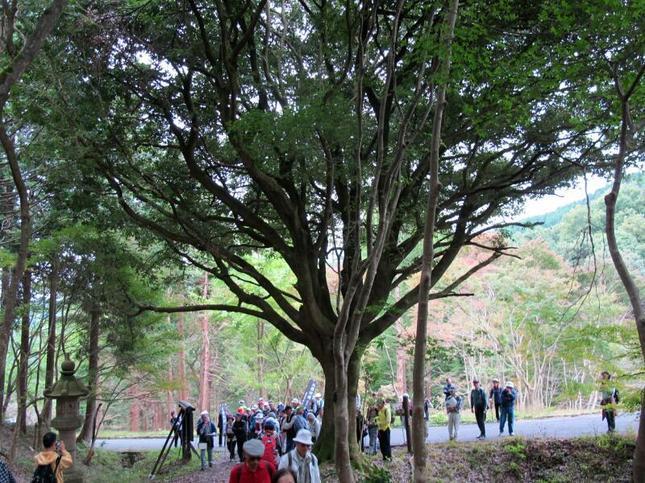

一宮の市といえば直に牛馬の取り引きと考えられるが、昔は牛馬は勿論各種の生活物資等の交易が行われた。最初は自分の作った品物を他の需要者に提供し、自分の欲しい物と交換したもので、神社の祭日などを利用して行われるようになった。従ってその市を監督し面倒を見、これによって利益を得る者も出て来た。後には仲介者としての商人もでき、いわゆる門前市場の成立に至った。市が栄えるとその群衆を当て込んで旅籠屋や飲食店が開かれ、遊芸人までが寄ってくる。またその遊芸人によって慰められるべく娯楽気分で群衆が一層盛んになってくる。その上一宮の市は美作の自然に良く適応している牧畜業と古い信仰の伝統との結合によって発展してきたのである。

「一宮の市」は4月中の牛の日から5月4日に至るまでの「お田植え市」である。

作陽誌には『4月中ノ牛ノ日ヲ御田植ト為ス、社僧大般若経ヲ転読ス、此ノ日ヨリ5月5日二至ルマデ四方ノ商売者雲集シ衣服器用医薬食品及ビ馬駒犢牛ノ類争イ以テ交易ス、傀儡俳優小娼遊技擾々トシテ羶ヲ附シ十数日ノ間往来蟻然タリ、是ヲ一宮ノ市ト謂ウ』

これら一宮の境内より構屋敷までの間を小市となし、牛馬など大市となし東一宮の市場町で開かれた。太平洋戦争後この市場はなくなり一宮公民館が建ち地域に活用されたが、平成になって一宮小学校跡地に移転したので、更地になっている。(作陽誌、美作一宮郷土の歩み)