医療の発展に貢献した久原家(二階町)

行啓道路(津山市山下)

アルネが出来る前の吹屋町界隈の写真

アルネが出来る前の五番街附近

武家屋敷めぐり(逸見家・津山市椿高下)

逸見家(へんみけ)のルーツは、約400年前(慶長8年)に森蘭丸の弟、森忠政の津山入封に随身した村山家です。村山家は、江戸末期に久原家から束(津山藩の弓術師範を務めた)を養子として迎えます。束には男子が三人おり、三男の寅雄が逸見家初代となりました。二代目が広司、三代目が現当主の章となります(敬称略)。

武家屋敷めぐり

漆喰の白い塀が美しい武家屋敷です。

表門の様子

武家屋敷めぐりで見た面白い金具など

この碑は津山養蚕伝習所の事が詳しく書かれています。

母屋から見る津山養蚕伝習所の屋根 この石垣は溝まであり珍しいのだそうです。

立派な蔵がありますが近年直しているそうです。

蔵のすぐ横の古井戸 奥にある古井戸

この土塀も当時のままだそうです。

裏庭には小さな池が2つと見事な松の木が2本あります。

この畑は昔から変わっていないそうです。

明治24年、逸見寅雄が椿高下に設立した津山養蚕伝習所。講堂だった建物と門柱は当時のまま残っている。

津山養蚕伝習所は明治24年、逸見寅雄が椿高下に設立した。彼は蚕業の先進県であった群馬、長野で蚕業研究をし、さらに東京に出て、西が原蚕業試 験場を卒業し、独力でこの施設の経営にあたったのである。伝習所という名にはなっているが、男子二か年、女子三か年の修業年限の学校的色彩の強い伝習所で あった。明治・大正を通じ多くの学識経験者や蚕種製造者を育成し、美作蚕業発展に尽す所が大きかった。(資料提供:逸見家)

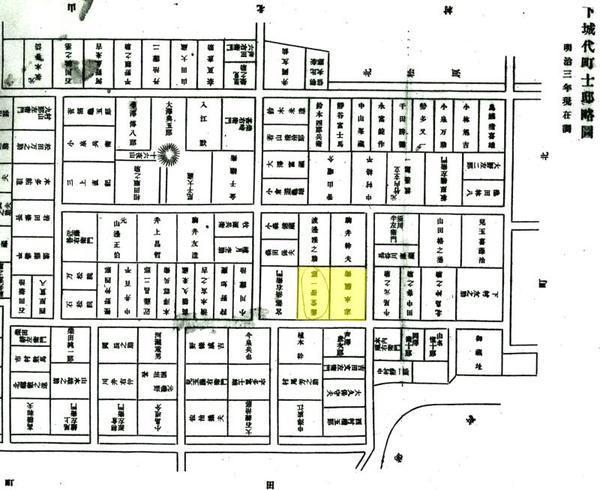

藤堂潜一郎と志水鎮衛と書いてあるところが、今の逸見家の場所です。