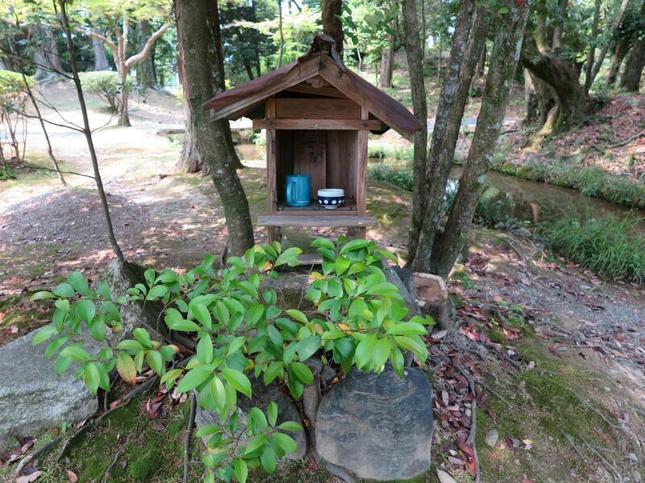

人形仙三十七人墓

上斎原振興センターより人形仙林道を北上し、美作北2号線との合流点より西側へ50mの所にある。

この人形仙一帯は、江戸から明治時代にかけてタタラ製鉄が稼業されていた場所でもある。

明治12年(1879)と19年(1886)に、全国的にコレラが大流行し、それぞれ10万人前後の病死者を出した。人形仙鉄山でも明治12年夏に流行し、当時の鉄山人口の約200人のうち62人がコレラにかかり、37人が死亡した。三十七人墓はその供養である。(文:『鏡野町の文化財』より)(2017年4月30日撮影)