本源寺で森忠政公380年忌法要が行われました。

津山市小田中にある東海山 本源寺の

本堂、庫裏、御霊屋、霊屋表門、中門が国指定重要文化財

江戸時代 前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日) 午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されました。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われました。(2013年7月3日・7日取材)

津山市小田中にある東海山 本源寺の

本堂、庫裏、御霊屋、霊屋表門、中門が国指定重要文化財

江戸時代 前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日) 午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されました。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われました。(2013年7月3日・7日取材)

▲東海山 本源禅寺 本堂 国指定重要文化財(2013年6月17日、7月3日取材)

本源寺は、津山市街西部に位置する、臨済宗妙心寺派の寺院で、津山藩主森家の菩提寺である。境内中央に本堂が建ち、東に庫裏が並ぶ。本堂の北西が森家の墓所で、霊屋と霊屋表門を配する。

本堂は慶長12年(1607年)に上棟され、桁行25.3m、梁間18.9mの方丈型本堂で、屋根は入母屋造、桟瓦葺とする。現在花頭窓が設けられている正面などは改変されているが、柱や梁組などの主要構造は当初の様子をよくとどめている。

第3期(8月3日(土)~9月1日(日))

『走れ!西大寺鉄道(写真展)、全国の軽便鉄道(鉛筆画展)』

自転車にも追い抜かれたという西大寺鉄道。最後は颯爽と走るその勇姿を、数多くの素晴らしい写真でお楽しみいただきます。

牧野さんの鉛筆画は、岡山から全国の鉄道を撮影して回った牧野さんの足跡を、日本各地の軽便鉄道の作品で紹介します。

協力:両備ホールディングス、NPO法人名古屋レール・アーカイブス、藤山侃司氏。

「加茂町史」によれば、もとは若王子権現と唱え、勝加茂西上(現上村)・勝加茂東原(現原)・勝加茂東坂上(現坂上)の三ヶ村の産土神で、文暦元年創建と伝えられ、明治のはじめにいまの社号に改めました。神社明細帳や明治以降の文献では祭神を下照姫命としています。(勝北町誌「神社と寺院」より)2012年10月25日取材

「じばこのお家」(千光寺の横)の清掃作業が2013年6月22日(土)9時~2時間ほどありました。ここは嘗て双葉学園のあった所を譲り受けて、「じばこのお家」として地域のコミュニティーの場となるよう、町内と美作大学生の皆さんが参加されています。

6月の1日(土)も清掃作業をされたそうで、今回が2回目となります。前回は約40名の方が参加。相当長い間放置されていたので、雑草も伸び放題、家屋の壁面にはツタがからまり大変な状態だったそうです。(※「じばこ」とは、じいちゃん、ばあちゃん、こどもの略)

会場:アルネ津山4階、津山市立文化展示ホール(津山市新魚町17)

会期:2013年7月10日(水)~15日(月)AM10:00~PM6:00最終日PM5:00まで

今回の個展への思い

16歳の時、油絵を始めて描いた。何本かのチューブ絵具と筆、2枚の8号カンバス、筆洗い油は石油を少しもらった。その頃は静物、風景を描いていた。青年時代、人間の持つ内面の喜怒哀楽を表現する作品制作をすると同時に完全抽象にも興味を持つようになり、東京で絵画制作の勉強を徹底的に修行する決心をした。

上塩池の北の近平用水(ちかひらようすい)路の土手下に一体の石仏が祀られている。慶長8年(1603)に書かれた善応寺縁起(東作誌)に高倉県の33か所の霊場の一つとして下高倉村石仏の地蔵堂が記されていて、お堂に納められた石のお地蔵さんとして多くの参詣があったものと思われる。水田の構造改善事業のために移設され、昔の位置は定かではない。(2013年3月21日取材)(文:高倉の歴史と文化財より)

下高倉東公会堂の東真向いの山すそにお大師堂がある。古くからこの場所には苫勝霊場第3番札所の大師堂(本尊 聖観世音・薬師如来・弘法大師)があって、戦前の霊場巡りが盛んな頃は、甘酒などを振る舞い賑わっていた。

平成2年に下高倉東全戸からの浄財によって改築し、有重(ありしげ)にあった苫勝霊場第52番札所の観音堂(本尊 十一面観世音・伝教大師)を合祀した。堂内には二つのお堂の本尊が安置されている。

江戸時代前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日)午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されます。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われます。

江戸時代前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日)午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されます。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われます。

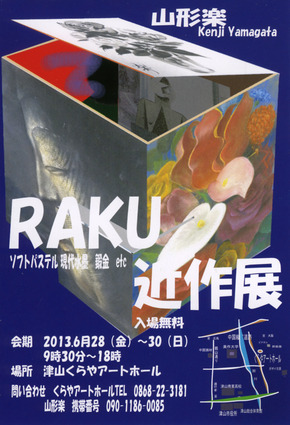

そこで、本源寺国指定重要文化財記念一般公開に先立ち、2013年6月28日(金)~30日(日)まで「RAKU近作展」でチャリティーが行われます。

山形楽さんが描いた本源寺の屋根に飾ってあった鬼瓦10枚を販売し、本源寺の活動資金として看板、ボードなどの購入資金とするそうです。是非、皆様お誘いあわせの上「RAKU近作展」にお越し下さい。

長者池跡 右上の団地のところに堤があった。

下高倉東の字長者池がその場所です。下高倉西の字長者池の丘陵と飯山山塊(さんかい)が接した所、下高倉西グリーンタウンの北側に堤がありました。北の端については、揚舟から後山に通じる一宮街道の北側の出張川(でばりがわ)から東が字揚舟で、西側の丘陵が字池峪、一宮街道の南の広い田んぼを「池ノ内田んぼ」と呼んでいることから、北の端はこの一宮街道あたりまでで、南北800mの大きな池であったと思われます。

長者久作が住んでいた時代から400年後の宝暦5年(1755)に、長者池を廃して代わりに飯山池を造った記録がありますので、北の方が埋もれて水田に変わり狭くなった長者池(現在の字長者池内)が、この頃まで山西村の灌漑(かんがい)用水池として役立っていたことがうかがえます。

(2013年3月21日・6月13日取材)(文:高倉の歴史と文化財より)