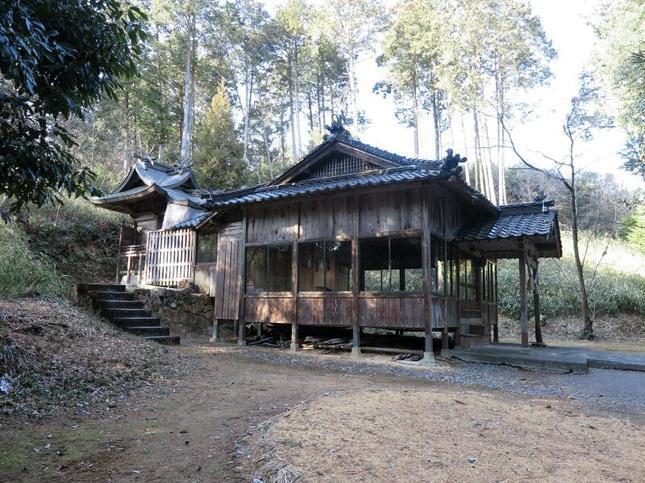

金刀比羅宮(西吉田)

由緒・沿革

吉田神社の前身として、西吉田には2つの神社がありましたが、年代は不明とのことです。昔、出雲大社から御分霊を迎えて、西吉田地区内の南と北に祀りました。1社が現在の吉田神社の地、もう1社が現在金刀比羅宮のある地です。当初は、大国主神社と言っていましたが、その後、両国主大明神と改称しました。戦国時代、山名氏と戦い、敗れて西吉田に住み着いた難波氏がこの神社の社務に従事したとのことです。又、江戸時代、天明7年(1787年)西吉田が、千葉県の下総佐倉の城主堀田正順の領地になった時、現在の吉田神社の南下に陣屋を設け、この神社を鎮護の神社として、毎年3俵の寄進をしたとのことです。

その後明治4年(1871年)2月に、北の国主大明神を南の現在地に合祀して、社名を吉田神社と改称しました。又、明治5年に北の跡地に金刀比羅宮を祀って現在に至っていますし、明治6年には村主となって、主祭神は大己貴神(大国主大神)です。(文:大崎地区歴史を考える会発行『大崎の歴史と文化出雲街道界隈編』より)(2018年2月25日撮影)