旅するアート2016 オープニングイベント取材

2016年11月12日(土) 津山城跡(鶴山公園) 13:00 ~14:00 旅するアート2016 オープニングイベントに参加してきました。当日はお天気も良く、帽子が必要なくらいの日差しの中での創作落語でした。話が進むにつれて、やたらと津山の芸術文化に詳しい方だと思ったら、それもそのはず、高橋 直裕氏は元世田谷美術館学芸員でした。

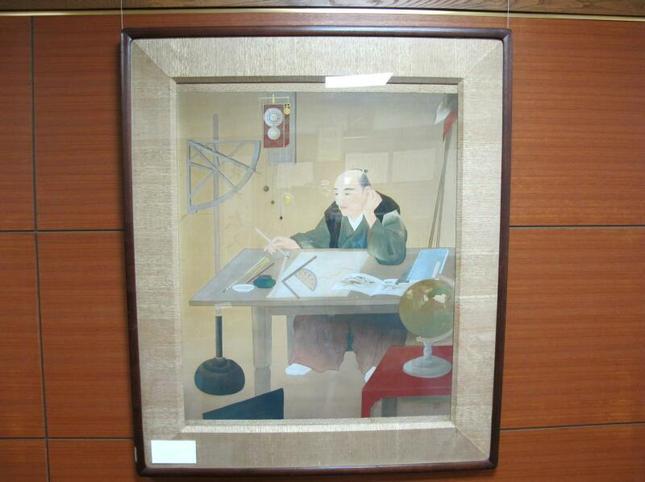

鍬形蕙斎の「江戸一目図」を前に話に興ずる長屋のご隠居と八五郎。描かれた風景や人物を流暢に講釈するご隠居に八五郎は舌を巻くが・・・。津山の絵師、飯塚竹斎。無名だった竹斎が晴れて津山城の襖絵を描くに至ったその訳とは・・・。津山ゆかりの絵師二人の物語。等々とても興味深く聞かせて頂きました。