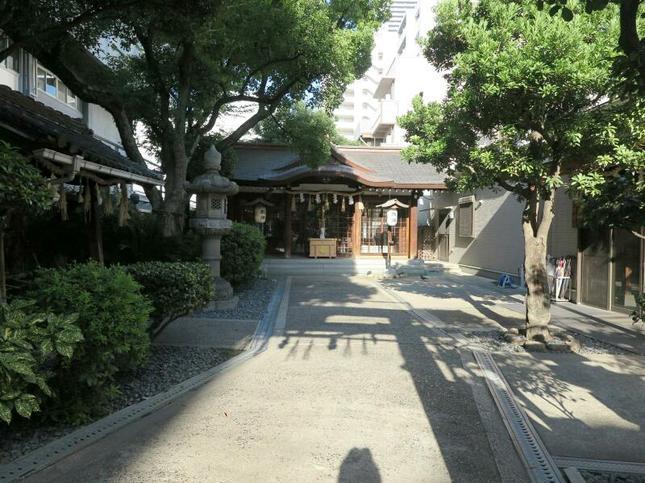

板井原伝統的建造物群保存地区(智頭町)

県選定伝統的建造物群保存地区・板井原伝統的建造物群保存地区・選定年月日 平成16年2月3日

当保存地区は、板井原川の谷間に沿って形成された小集落で、集落の成立は十五世紀末に遡ると考えられている。集落における主な生業は、水稲耕作や焼畑であるが、耕地が少なく、江戸時代以来、炭焼き、養蚕、杉樽材の産出などが行われた。

集落は板井原川平行して走る六尺道に沿って、塀を用いずに建物が密集している。集落内の百十棟あまりの建物のうち住宅二十三棟は江戸時代から昭和初期までに建てられたもので、それ以外も、多くは養蚕が行われていた昭和四十年以前のものである。江戸時代から明治期に建てられた建物の多くは茅葺きであったが、養蚕が盛んになった大正以降は杉皮葺の二階建てが中心となり、これらは昭和に入り、鉄板葺きに変えられた。別棟で養蚕場を建てる家や、主屋を改築して養蚕場を二階に設ける家もあった。近代になって養蚕に活路を見出した集落の歴史を色濃く反映するとともに、当集落の固有の建築的特色となっている。また、主屋の特徴として、建物正面に杉の大材を用いた縁桁が見られ、杉の産地としての特性が現れている。

集落内に自動車が入らないこともあり、県内でも珍しくなった山村集落の形態をよく保持している。当保存地区は、農林業を生活基盤とする山間部の集落であり、集落周辺の山林、谷、川、耕地にいたる生業形態に対応した伝統的建造物が密度髙く残り、周囲の自然環境と一体となってすぐれた文化的景観を形成しており、価値が高い。平成19年3月 鳥取県教育委員会(現地看板より)