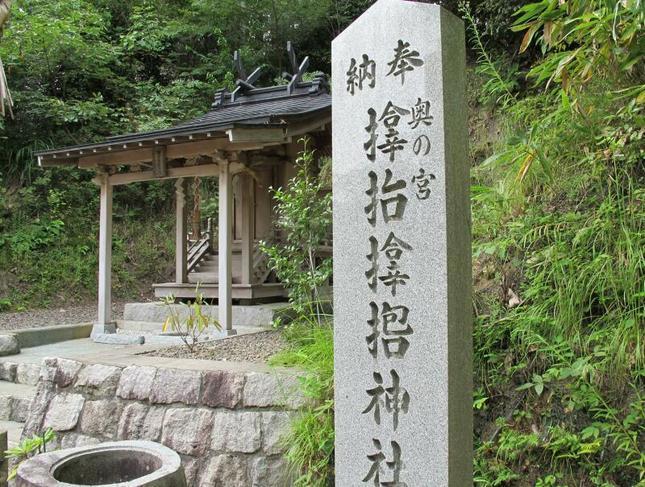

本谷の虎斑竹(トラフダケ)自生地(国指定天然記念物)

トラフダケは、ヤシャダケ(夜叉竹)の桿に黒褐色のカビが楕円形(虎斑状)の斑紋を表したもので、久米町(久米南方中)の他に県内では真庭郡および苫田郡内に自生地が確認されている。

虎斑竹の名の所以である。虎斑状の模様を表すカビは名称を虎斑菌(学名キートスファリア)といい、このカビが竹に寄生することより斑紋を生じる。そして、菌糸が茎の中まではびこるため、皮を磨けば磨くほど美しい模様がはっきりと表れ、装飾品として古来より珍重された。

また、ヤシャダケはこの地方で通称ダイミョウチク(大名竹)といっているナリヒラダケ(業平竹)に酷似した竹である。

本町の指定地は面積約1アールを有し、竹菌共にますます繁殖している。学術的な価値も高く、昭和51年6月国指定天然記念物となった。 久米町教育委員会 (文:現地看板より)(2016年8月13日撮影)