真賀温泉(真庭市)

2021年2月28日に真賀温泉に何度か来ている友人に案内を頼んで出かけてきました。

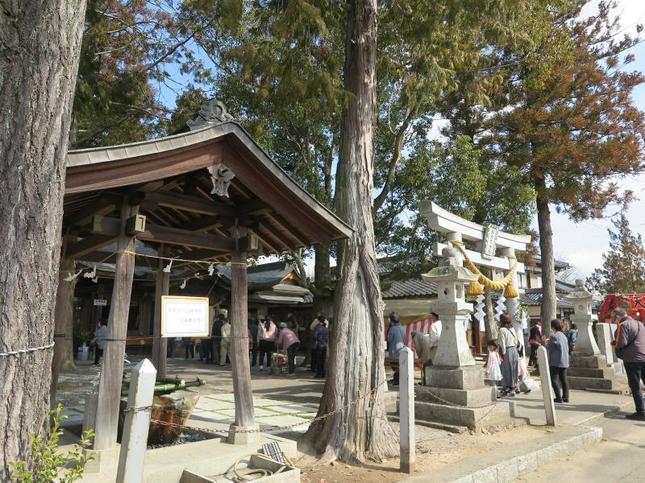

旭川沿い国道313号から階段を少し上がった所にある風情のある木造共同浴場です。付近の温泉宿の湯元となっており、天然の岩風呂がある湯治場として古くから知られています。天然の岩風呂がある湯治場として古くから知られています

「この浴槽はとにかく狭く、日本一狭い混浴浴槽」と言われているそうです。

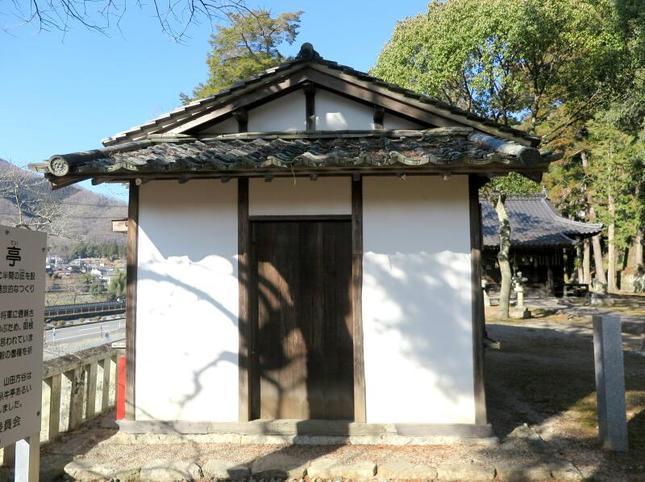

山田方谷などの偉人達も療養に訪れている。竹筒から新湯が湧き出て注がれています。38度のぬるすべの湯に浸かると、なかなか湯船から出ることができなくなります。岩盤に直接穴を空け、差し込んだ竹筒から流れ出る温泉は、風情満点です。療養温泉としても有名で全国療養温泉番付(昭和55年発行暁教育図書(株))では、西の前頭3枚目にランクされています。