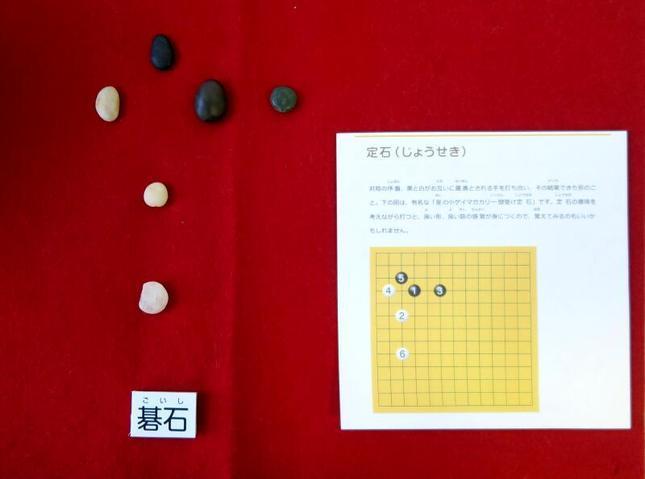

左:出雲、右:京大阪道。坪井町東角に道しるべ

現在、津山郷土博物館の前に、「左・出雲」、「右・京大阪、左・一ノ宮」、右・出雲」、「明治16年8月建之、坪井町」と刻まれたあ石碑が建てられている。この石碑の文字はもう少し続くが、埋められているためこれ以上判読することはできない。この道しるべについて、今井三郎さん(故人)は『津山坪井町の歩み』の中で次のように取り上げている。

「坪井町一番地の東南の角、道路に沿って大きな津山石製の道標があった。いまは撤去され、津山郷土博物館に保管してある。高さ五尺(約1.5㍍)、幅九寸(約27㌢)の四角柱形の立派なもの。文字は赤松寸雲先生。時代のずれと舗装道路改修で廃棄された。文字は"右・京大阪、左・一ノ宮""右・出雲街道""明治16年8月建之、坪井町、志茂意平、田口半治郎、片桐秀吉"とある」