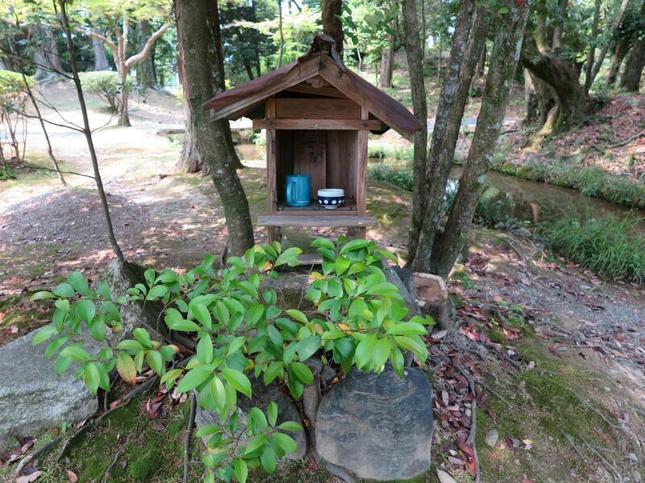

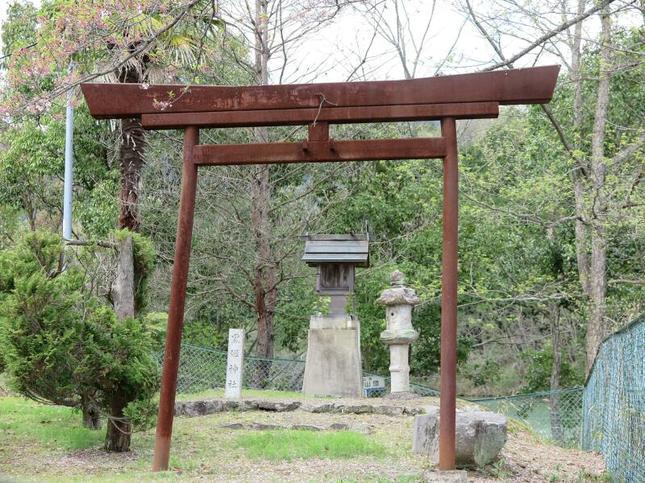

広戸神社境内のスギ(津山市指定記念物)

津山市指定天然記念物 広戸神社境内の杉(勝北町大吉)

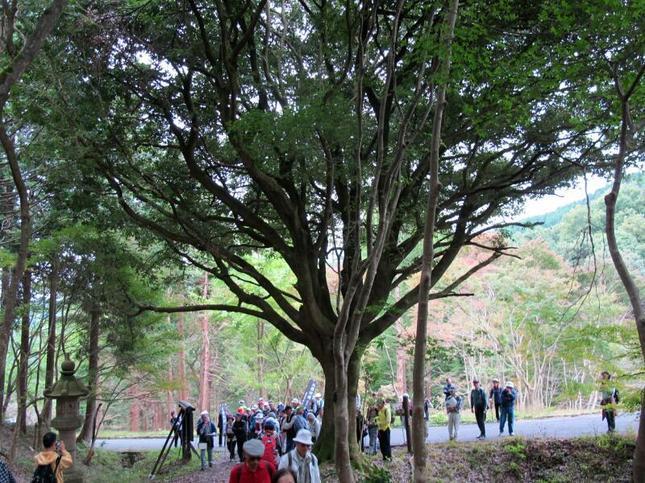

広戸神社の拝殿の前にある老杉で、目通周囲5.6m、根元周囲10.5m、樹高28.0m、推定樹齢500年、枝張りは東へ8m、北へ5m、西へ10m、南へ10m、広戸風の影響により北へ出た枝は特に短い。

天文2年(1533)出雲国富田城主尼子経久が作北の地に侵攻し、尼子の武将三好安芸守が、広戸弾正の立てこもる矢櫃城を攻めたとき、本社は兵火にかかり焼失した。戦勝した尼子氏は、広戸神社の社殿を新築し、社頭に杉・藤を植えて神慮を慰めたと伝えられ、そのとき植えられた杉が本樹で「尼子杉」と呼ばれている。

(文:勝北町の文化財と石造美術より抜粋)(2015年11月28日撮影)