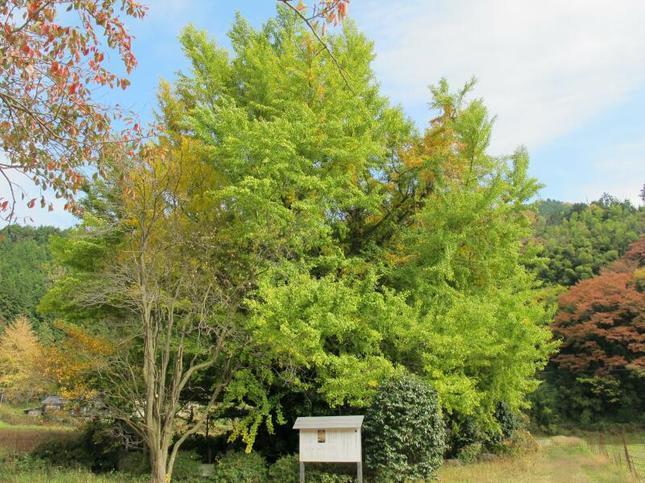

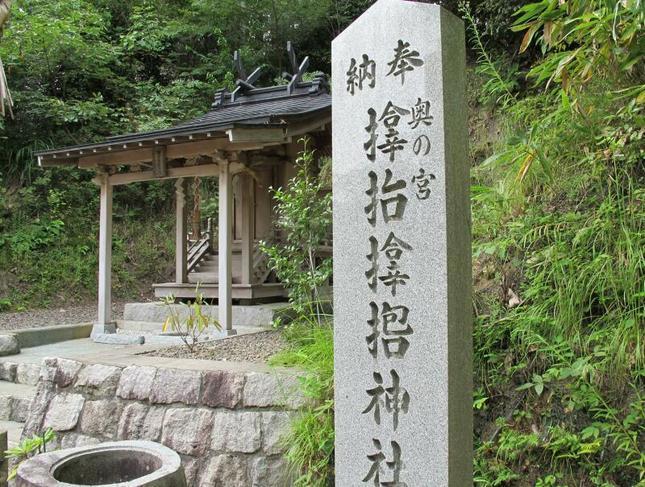

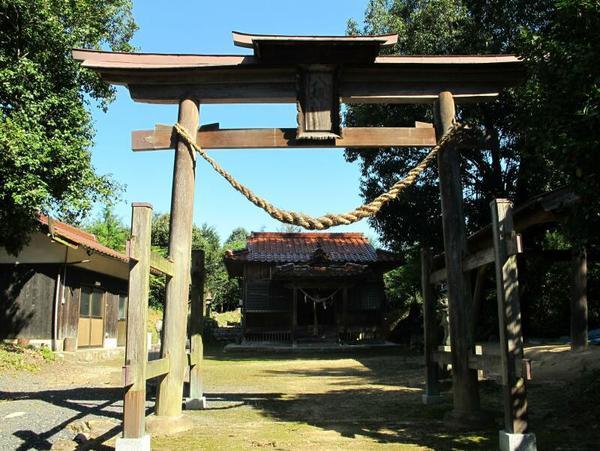

後醍醐天皇御駐輩伝説地(2015年11月11日撮影)

元弘2年(1332年)3月鎌倉幕府打倒の計画に失敗した後醍醐天皇は、幕府の武士らに護送されて隠岐島に配流された。天皇の一行は京都を発って、山陽道を経て、姫路付近を出雲街道にとり、杉坂峠を越えて、美作に入った。そこにしばらく滞在したのち雲清寺というところに至った。この雲清寺が、ここより東方、約300メートルに碑があるあたりと考えられている。その東約100メートルには、昔からいかなる千害にも絶えることのない清水があり、天皇はそこで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と読んでいる。再び輩の人となった天皇は、この峠を越えるとき遠望する山が古歌に名高い久米のさら山と聞き、自らして筆をとって詩を

聞きをきし久米のさら山越えゆかん

道とはかねて思ひやはせし と詠んだ

こののち、天皇は院庄に入って、児島高徳のひそかなはげましを受けた。そして再起を期しつつ隠岐に旅立っていった。この非運の天皇をしのび、大正15年土地の人々によって、顕彰碑が建てられ、先の歌を刻み、後醍醐天皇御駐輩跡として後世に譲り伝えている。

平成21年11月8日 さら山時代祭実行委員会 種町内会御駐連場(文:案内板より)