旧足守藩侍屋敷遺構(県指定重要文化財)

足守藩主木下家は、平氏の出身でもとは杉原と称していました。杉原家定は織田信長の家臣でしたが、妹の「ねね」は、木下籐吉郎(後の羽柴秀吉・豊臣秀吉)に嫁ぎ、秀吉の天下人に伴って「北の政所」となりました。このため、ねねの実家が秀吉一族として木下姓を名乗ることを許され、さらに豊臣の称号も与えられました。

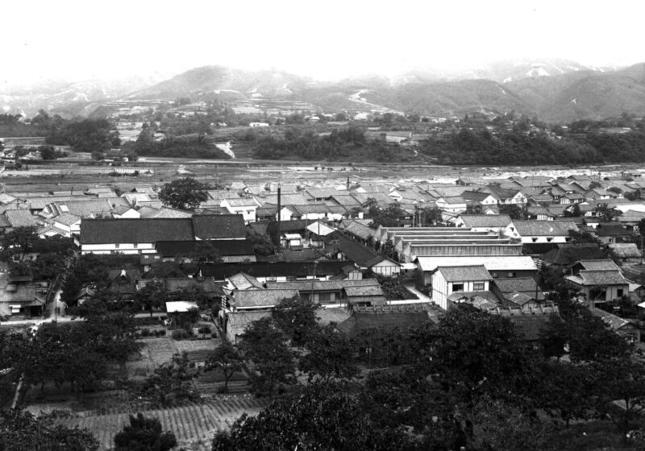

関が原合戦に際して、2万5千石を領有して姫路城主であった木下家定は、北の政所を守護して中立を採り、合戦の後の慶長6年(1601)3月27日に、同じ石高で備中国足守に所領替となりました。ここに足守藩主木下家が始まり、一時中断があったものの、家定の子孫が明治維新まで13代にわたって藩主として、足守陣屋町の整備に尽力しました。