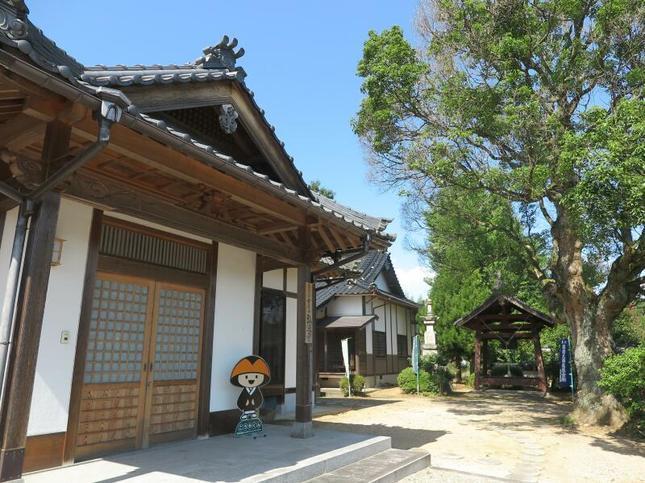

済露山 高蔵寺(佐用町)

済露山 高蔵寺(真言宗御室派)の由来

聖武天皇の御代、神亀三年二月、今から約千二百年前に僧行基が創建したものといわれ、観音堂(開山堂ともいう)の本尊は千手観音である。

後醍醐天皇は隠岐配流の時、当寺に立ち寄り、建武中興後千手堂を修補したと云う。

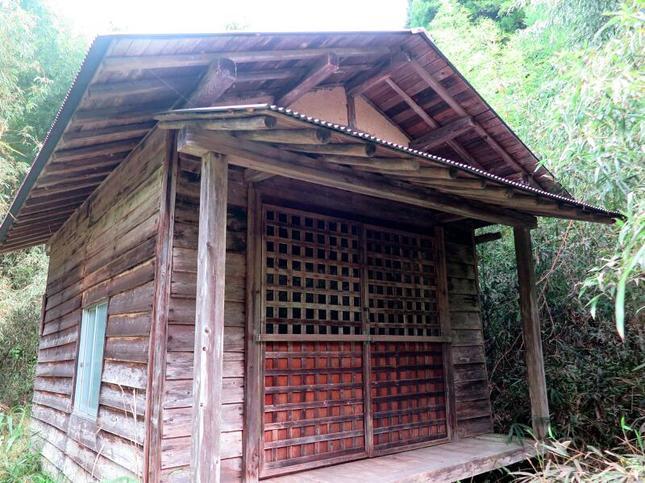

森家の建てた御霊屋(おたまや)には藩祖森長俊の座像を中心に、左右には可児弥五左衛門(かにやござえもん)と河合斉宮(かわいいつき)という初代両家老木像が祀ってある。なお、現在の本堂ともいうべき大師堂には、弘法大師を祀り、高蔵寺中興の祖ともいうべき仁可上人の木像が横に安置してある。(文:『森一族秘話』より転載)

神亀2(725)年、播州佐用郡に虹光に耀き良い香り漂う山があるとの報せを受けた聖武天皇は、行基上人にその調査を命ぜられた。上人は、その山を巡り一心に祈り七日目に白髪の翁が現れ「汝が来るのを待っていた。我が像を刻んで祀らば人々に利益を与えん」と告げ千手観音にその姿を変えた。それから千日かけて彫り上げたのが本尊の千手観音と云われている。古くから朝廷や歴代領主に庇護され、後醍醐天皇は元弘の乱で隠岐に配流された際に立ち寄り、再起の戦勝祈願を行った。江戸時代には三日月藩主・森家の菩提寺となり、霊廟や三重塔が建てられるなど隆盛した。播磨西国三十三箇所10番札所。西日本播磨美作七福神のひとつ。(文:佐用町観光協会HPより転載)