丹後山の石仏ーおこり石伝承ー

日本に古くからある病気に「おこり(瘧)」という病気がありました。これは古代から知られており、「わらはやみ」とか「おこりやまい」などと呼ばれていました。定期的に悪寒・発熱などが起こる病気で、現在ではマラリヤ性の熱病と考えられています。

このおこりを治す方法というのがさまざまに伝えられていて、たとえば石のコケやリンドウの花を煎じて飲むなどという療法が、伝承として残されています。また、こうした民間療法的なもののほかに、おこり石というものもありました。おこり石とは、霊験のある石に祈願しておこりを治すという呪術的な治療法です。これは各地に残されていますが、その一種と思われるものが丹後山にあります。

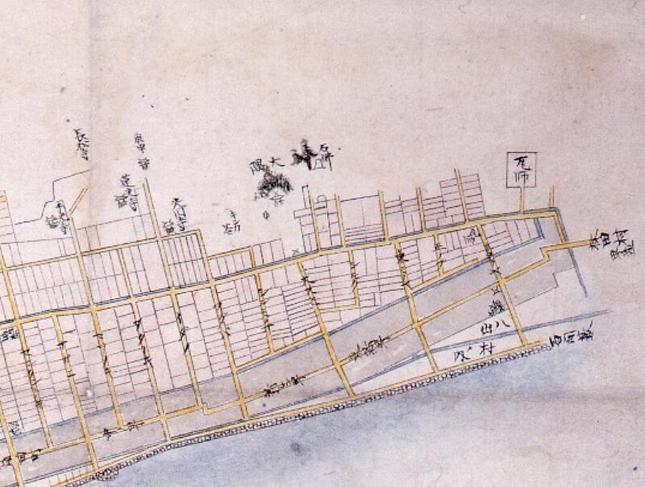

それは石仏と呼ばれているものですが、今では訪れる人もなく、付近は荒れ放題になっていて、クマザサのやぶの端で斜めに倒れかかっています。この石仏は、他の地域でも見られるような地蔵などではなく、縦横一メートル五十センチほどの平らな石で、表に銘が彫られていますが正確には読み取れません。(上記地図写真:津山郷土博物館より)