津山市文化協会 芸術文化祭「令和を生きる」

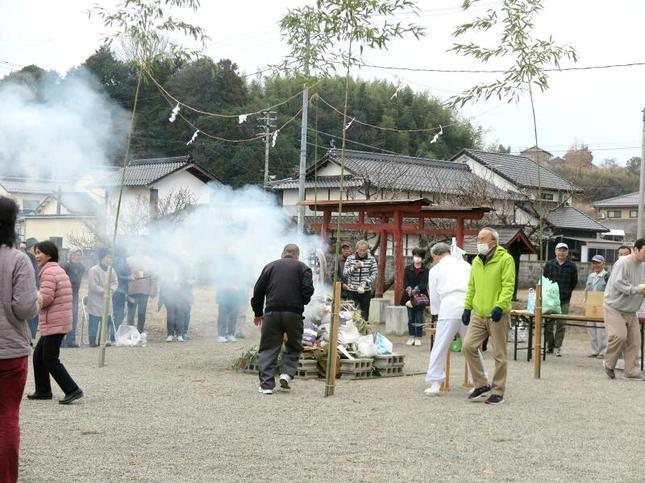

2020年2月1日・2日(10:00~17:00)津山市地域交流センター(アルネ・津山4階)にて、「津山市文化協会 芸術文化祭 令和を生きる ~人生と芸術大いに楽しむ~」というタイトルで津山市文化協会会員による芸術作品展・芸能発表会がにぎやかに執り行われました。

体験教室では、お香の香り、手づくり匂い袋講座、子どもいけ花教室、からだ元気でこころ豊かにが行われ、イベントでは詩の朗読会、珈琲喫茶、ステージ発表がありました。

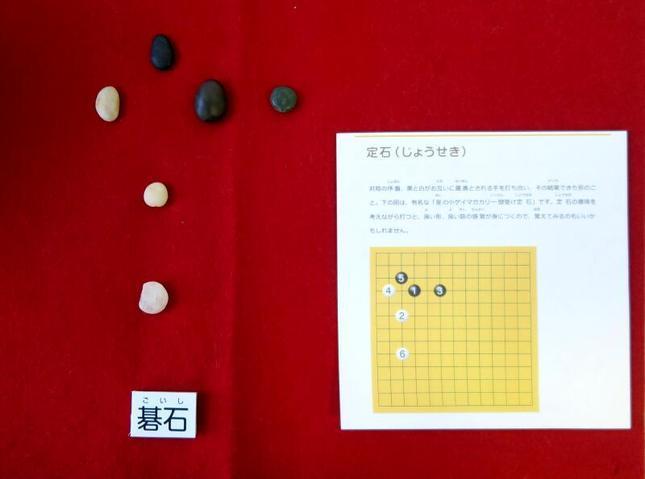

また、ギャラリー展示(文芸・美術工芸)や華道展もあり、それぞれの団体のみなさんの力作が展示されていました。