大山みちを歩こう会(第5区)

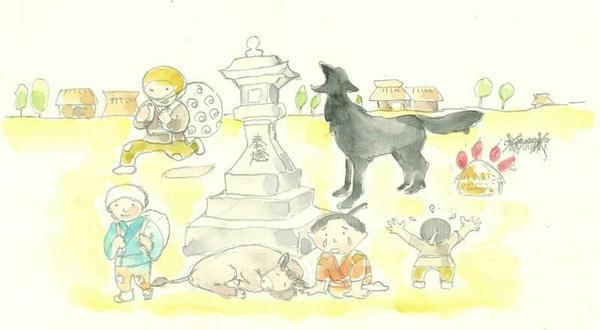

大山みちは、信仰と牛馬の道です。霊峰伯耆大山への参詣を目指す旅人と博労座で開催される市へ向かう牛馬の群れが行き交った道です。大山みちは、岡山市の足守より粟井温泉~掛畑~千升乢~加茂市場~尾原~真庭市鰻田~鹿田~落合~久世~三坂峠~禾津~藤森~延助~内海乢を経て、鳥取県御机~鍵掛峠~大山寺に通ずるルートです。現在ではその殆んどが一般道路に併合吸収され、往時の姿を留めている箇所はあまり見ることは出来ません。

現在、「大山みち」を6分割して、歩く会が実施されていますが、今回はその5回目(5区)に当たります。5区のコースは2コースに分かれます。本道は、柞乢越えで距離も短く急ぎの旅人に利用されて来ました。もう1つのコースは、湯原温泉に1泊して休養を取り、旧二川村の三世七原、小童谷(湯原ダムにより水没)を経由して、野田で本道に合流する道でしたが、現在は消滅してたどることは出来ません。

歩く会は、あと6区を残すのみとなりました。第1回は平成26年に既に終えていますが、釘貫小川から三坂峠を越えて久世に至る峠道です。この間は全体の約70%が山道です。第5・6区も山中の道で、それに次ぐ昔の面影を最も残している区間と言えます。 (第2回の様子はこちら)