文化財めぐり(本源寺)

2015年12月6日(日)津山郷土博物館友の会 第107回 文化財めぐり「森長継の生母 渓花院ゆかりの史跡探訪」があり、本源寺(森家墓所)を拝見してきました。

本源寺(森家墓所)

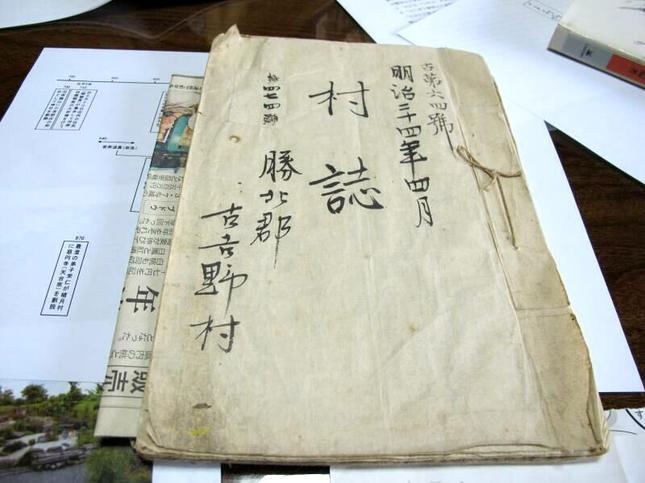

本源寺の由緒:山号は東海山、臨済宗東海派。元は足利尊氏が創建した神戸村の萬松山安国寺。森忠政の美作入国時に小田中に移転。慶長12年(1607)忠政夫人の於岩が没すると西今町の北方に埋葬され、ここへ再び安国寺を移転し龍雲寺と改称、森家から200石の寄進を受けて菩提所となり、元和年間に山号が東海と改められた。寛永11年(1634)に京都で急逝した忠政は大徳寺三玄院に葬られたが、津山の龍雲寺にも供養墓が建立された。天和3年(1683)忠政の50回忌に当たり、法名にちなみ本源寺と改称。(矢吹正則『津山誌』参照)