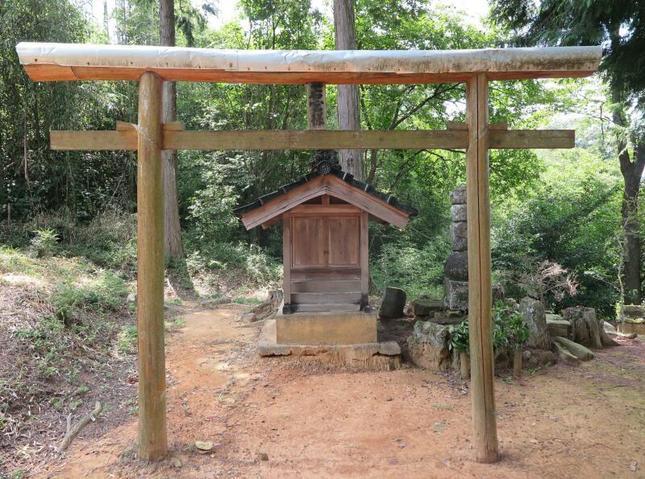

天狗供養塔(西上)

西上の山形仙のふもとに天狗供養塔の石碑がある。この天狗供養塔は昔鞍馬山に住んでいた天狗(修験者)が、この西上の地に舞い降り無病息災を祈願し暮らしていた。

時が過ぎて天狗の話も薄らいでいたが、ある時土地の住民が家を建てて暮らしていると、主人が病にかかり祈祷師に拝んでもらうと「この家の下に鞍馬から来た天狗が居り、自然石で供養塔を立てなさい」とのお告げがあったと言われさっそく供養塔を建てると主人も良くなった。

天狗の命日には(旧暦一月十八日)主人が拝んでいたそうだ。また、供養塔の下には般若心経の一字一石の文字を書いた石を埋めてあるとも言われている。