寂静山 教本寺跡(下高倉西)

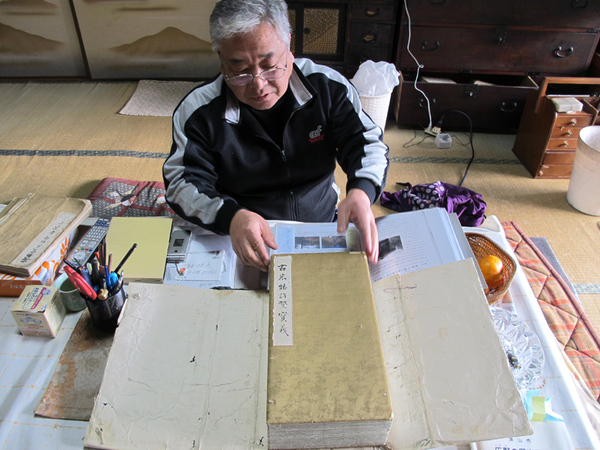

寂静山 教本寺跡

下高倉西二区公会堂から北北東に約200mのところに「宗祖見眞大師650回忌法要記念碑」がある。この道を隔てた北側が教本寺の跡地である。寂静山教本寺は天正2年9月(1574)に真言宗備永寺として建立された。

その後、享保14年(1729)、備前守右近正広入道の時代に浄土真宗に改宗された。明治26年、12代導隆のときに本堂が再建され、13代導徹も引き続き寺院の整備につとめ門徒数も増加した。当時お寺の縁日には地元の高倉をはじめ、遠方からも大勢の参拝者が続き賑わっていた。