備中松山城(高梁市)

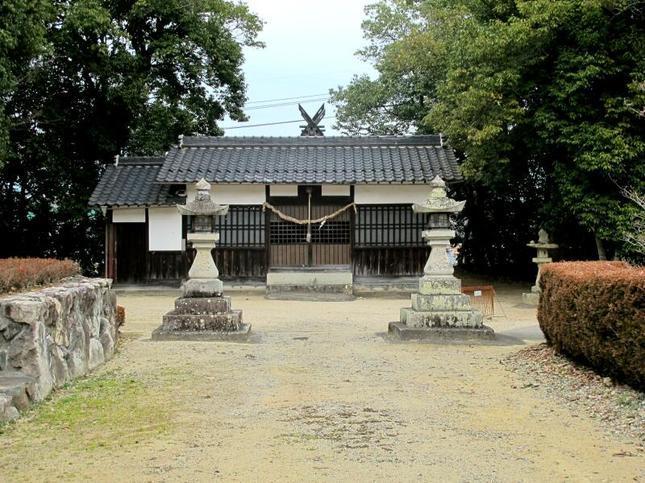

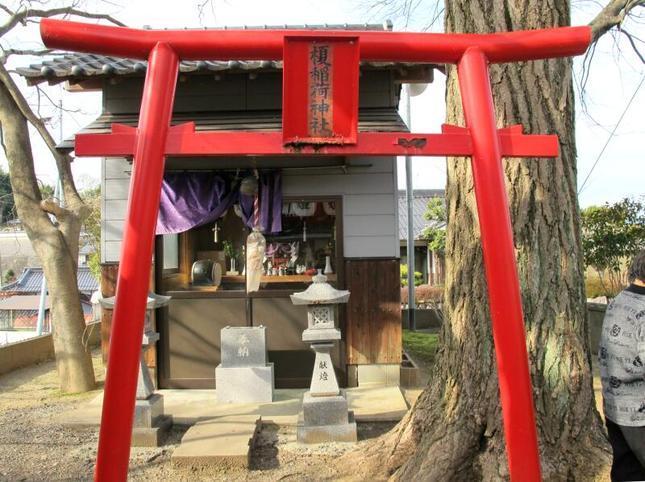

備中松山城跡(高梁市内山下)国指定史跡

備中松山城跡は、高梁市にある山城です。江戸時代に建てられた天守閣が現在も残る城は全国に12ありますが、そのうち最も標高の高い場所にある城がこの備中松山城で、天守閣は臥牛山の峰の一つ、小松山の山頂標高約430mに建てられています。

備中松山城跡がある臥牛山には、南北に延びる尾根上に中世から近世にかけて城が築かれていて、それら全体が国の史跡に指定されています。史跡指定地は、臥牛山に8ヶ所点在しています。また、天守閣、二重櫓、三の平櫓東土塀は国の重要文化財(建造物)に指定されています。