2013年1月3日のイナバ化粧品店・川崎八幡

2013年1月3日のイナバ化粧品店内です。みなさん、あけましておめでとうございます。

イナバ化粧品店内は、訪れたファンの皆様の元気一杯の声で「はい!ビーズ!」。店内ではアメリカツアーのビデオが流れていて、ファンの皆さんが熱心に観ておられました。また、今年の稲葉家のお正月は、例年のごとく訪れる人で賑わったそうです。

2013年1月3日のイナバ化粧品店内です。みなさん、あけましておめでとうございます。

イナバ化粧品店内は、訪れたファンの皆様の元気一杯の声で「はい!ビーズ!」。店内ではアメリカツアーのビデオが流れていて、ファンの皆さんが熱心に観ておられました。また、今年の稲葉家のお正月は、例年のごとく訪れる人で賑わったそうです。

由緒沿革

そもそも梶並の庄は、岡山県の東北端にあり、北は峯続きに鳥取県に連なり、東は英田郡大原町・西粟倉村、降って作東町に接し、西は勝田郡奈義町に続いている。作陽誌の示す所によれば「元梶並庄は一村であったが、東谷・中谷・西谷と三村に分って居り、慶長以来叉十邑に分つ」とあり。

梶並神社の創立は何れの時であったか、その真相をつかむ事は困難であるが、「美作国神社資料」によると〝或は伝う〟として推古天皇の十五年(六一三)丁卯春二月、山川幽明の霊地として高お神(たかおかみ)を祭り、郷土の鎮護としたものとなっている。

本社には、次の諸神が奉祀されて居る。古よりの祭神は、高お神(たかおかみ)、相殿には、経津主の命(ふつぬしのみこと)、武雷の命(たけいかづちのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)、息長足姫(をきながたらしひめのみこと)(神功皇后)、比賣大神(ひめがみ)

次に境内社として祀られているものは

磯神社 少彦名命(祭日十月二日)

高良神社 武内宿弥(祭日十月二日)

稲荷神社 宇賀之御魂名(祭日十月二日)

神々のうち、古より武雷命・経津主命が祭られているが、此の二神の首字をとって、神山を武経山と名づけられ、後になって武男山と改められたと伝えらている。(文:梶並神社誌より)2012年10月6日取材

神社の祭祀

古代の祭祀については、知る由もないが、石奇清水八幡宮の勧請以来は、自他共に許した社格をもって、それまでの伝統をも活した祭事が行われた事は当然の事で、神社誌の考証等によれば、「放生会」や「御輿の渡御」「もこしまつり」等の行事が行われたと述べている。

ところで、「由緒」と沿革の中にも示している通り、戦国時代の終わり頃、社領が没収される等の事によって、祭典のしきたりも改めて行うというような結果となり、ここに頭(當)人祭と称せられる祭の様式がとり入れられたと理解すべきだろう。

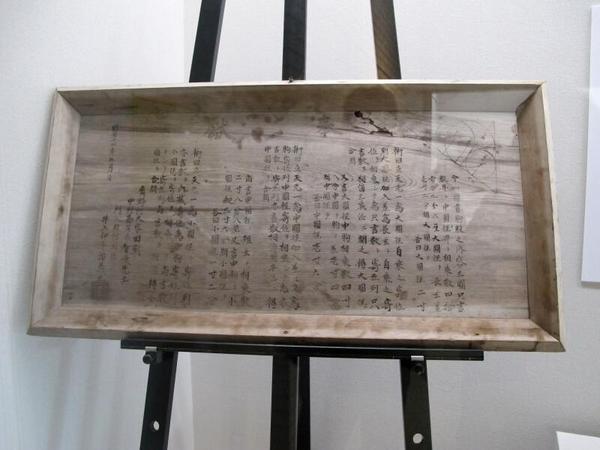

頭(當)人祭に就ては、当社に残る最古の記録として「八幡神社五度の祭年々頭人留置 享保十八年癸丑正月吉日」「社頭第一重職 横山 右衛門佐」と記された簿冊により、構成や様式、経過等について織る事が出来る。(梶並神社誌より)

岡山県重要無形民俗文化財

創建千四百年の歴史を物語る奇祭

梶並神社当人祭

平成24年10月6日(土)美作市梶並123梶並神社境内

当人様(生き神様)が参道にひれ伏した参拝者の背中をまたいでゆく、またがれた者はその一年無病息災であるという

(情報提供:梶並神社)

田熊の八幡宮は、国指定の重要民俗資料として、回り舞台があり、市指定文化財として和算の算額があることで、文化財の名をなしている。

拝殿には、回り舞台についての国(文部省)による文化財指定の額とともに、算額に対する津山市の文化財指定の額が掲げられている。

江戸時代には、関孝和等によって、日本独自の算数・数式の学問、すなわち和算が発達した。算額は、和算独特の計算法によって難解な数学的・幾何学的な問題を解明した場合、その喜びを神に感謝して、問題と解答を明記した額を作り、神社に奉納したものである。こうした献額は、江戸時代中期から明治の半ばころまで全国的に流行したようで、今も全国各地の神社に残されている。

もっとも、岡山県下では、井原市の岸加四郎氏の「岡山県と和算」の研究によると、算額が各地に残されているとは言っても、現存は約20ほどだそうである。(文:広野の歴史散歩 宮澤靖彦 編著より)2012.1.10

美作三宮といわれる天石門別(あめのいわとわけ)神社は、社殿の後に滝があることから滝宮とも呼ばれています。創建は不詳ですが、社伝によると吉備津彦命が古代吉備の国平定のため西下した際、当社の祭神天手力男命(あめのたじかろうのみこと)の助けで平定できたお礼として、当地を選び、自ら祭主となって鎮斎されたと伝えられています。社地には、籠殿、拝殿、本殿が整っているうえに、古代祭祀遺跡「盤境」(いわくら)といわれる石積の塚も残っています。環境庁・岡山県(看板より)

主な祭典 10月第4日曜日 : 例大祭、4月29日 : 春祭、8月第3土曜日 : 八朔祭、美作市滝宮89(2012年11月23日取材)

2012年11月5日・6日に美作加茂駅にてスローライフ列車を迎えてのイベントがありました。当日は大勢の報道陣も来られていましたよ。また、マニアの方を始め沢山の人がカメラを向けておられました。(取材2012年11月5日) 2010年特集、2011年特集

天正の頃(1580年代)のことである。矢筈城主達が退城したとき、その若君が、この地で非業な死を遂げて成仏せず、村人が附近を通ると、哀れな幼児の泣き声が聞こえていたので、祠を建て、その霊を慰めた。

何時の頃からか、幼児の夜泣きを治めるのに、霊験顕たかと言われ、若宮様として、今も信仰されている。平成9年1月之再建 加茂町観光協会 矢筈城址保存会(案内板より)

若宮神社は第二代景継の若君を祀っています。若君が城を落ちる際の伝説と共に伝えられ、幼児の夜泣きをしずめる神として知られています。

(案内板より)2012年9月20日取材

河井神社(旧村社 苫田郡加茂町大字河井653)

河井神社は、大字河井の人王山にあり、河井・山下の氏神であった。祭神は「上加茂村誌」によると、息長帯比売命、誉田別命、玉依姫命、高龗命であり、十月十五日に祭りをしていた。かつては『作陽誌』に明らかなごとく、八幡宮であったが、その後河井神社と改称し、村社に列せられ、明治四十二年河井内の荒神社(二社)、山神社(二社)、月星神社、塞神の都合六社を合祀した後、大正二年に上加茂神社に合祀された。しかし、昭和二十四年、河井に再び遷座、奉斎され、河井・山下の氏神として今日に至っている。2012.9.20取材(文:加茂町史より)

千磐神社(往時権元と称し矢筈城主の信仰、最も厚かりし神社である)の末社 矢筈城主(高山城主)草刈氏の守護神として城内に奉祀された神社であり、その後現在地に移されたものである。相殿には、矢筈城に関係した武将の霊が祀ってあります。昭和58年11月 矢筈城址保存会(2012年9月20日取材)

当社は青柳にあって、竹本山 医王寺と号し醍醐派真言宗に属する当山派山伏寺である。本尊は大日如来である。

開山は不明である。もと字寺山にあったが、文永二十一年(1274)に僧聖覚房が中腹に移建し、さらに天文二十一年(1552)に矢筈城主草苅衡継が現在地に移したと伝えられる(『苫田郡誌』)。本尊大日如来は、像長一尺の一本造りである。寺の行事は、正月二十八日には、部落ひとびとが本堂で大師講を行っている。2012.9.20取材(文:加茂町史より)