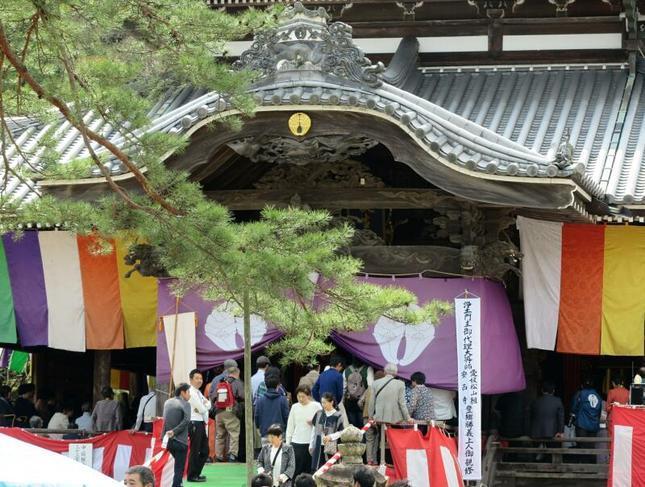

狩野 久先生と巡る飛鳥の旅(奈良)

2016年4月24日、「狩野 久先生(奈良文化財研究所名誉研究員)と巡る飛鳥の旅」と題して、奈良県明日香地方を訪ねてきました。朝7:00津山市役所⇒10:30飛鳥資料館⇒11:30甘樫丘⇒12:30あすか野(昼食)⇒13:30石舞台古墳⇒14:30伝飛鳥板蓋宮跡⇒15:30飛鳥寺⇒16:30藤原宮跡⇒20:00津山市役所着で盛りだくさんの行程でした。

今回は、狩野先生がご案内くださるとのことで、大勢の皆さんが参加されていました。

飛鳥資料館では、第一展示室で、高松塚古墳をはじめとする古墳の出土遺物、日本最初の水時計である水落遺跡や飛鳥寺・川原寺など、飛鳥を代表する遺跡の出土品と模型が展示してありました。

また、第二展示室の山田寺東回廊は、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺よりも古く、1,000年以上もの間地中に眠っていた建築部材を使い、保存処理に14年という歳月がかかったという記憶に残る回廊でした。