津山城下町雛めぐり<城西地区>

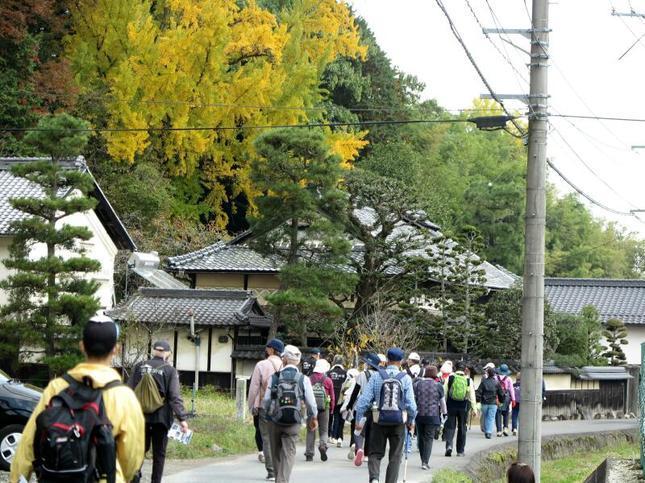

<城西地区>今年も雛まつり(3月3日~4月3日まで)があり2日目に伺ってきました。

平日でもあり、雲行きもあやしくなってきましたが、通りに面した吊るし飾りがとても素敵でどうしても見たくて巡ってきました。毎年、飾られているお宅が増えているように感じられます。また、各家の前に飾られた色とりどりの花が通りを一層華やかに飾っています。

期間中は、オーガニックコーヒー/紅茶や、ちらし寿司の販売(3月7日・21日のみ)もあるそうですので、この機会に城西地区を散策しながら雛めぐりをお楽しみください。