大石神社(赤穂市)

由緒 大石神社は明治元年、明治天皇の東京行幸に際し、泉岳寺の義士墓前に宣旨並びに金幣を賜ったのを契機に神社奉斎の議が起こり明治三十三年神社創立が公許され、大正元年十一月三日義士を崇敬追慕する方々の奉賛により御鎮座となった。

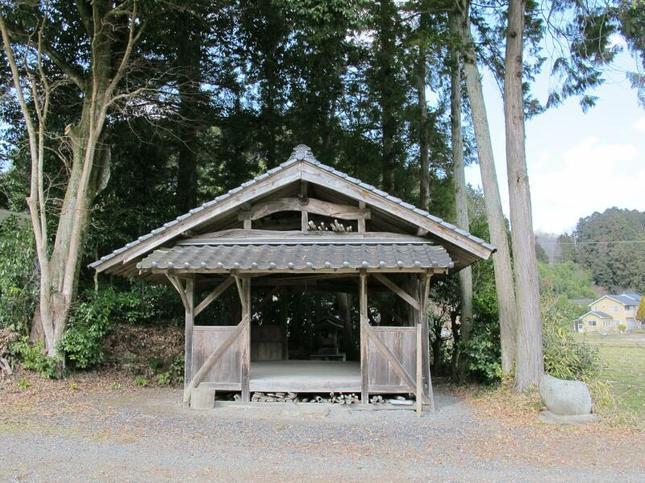

ご祭神四十七義士が一年十ヶ月の永い間艱難辛苦の末見事主君の仇を討った事により大願成就、願望成就の神として全国よりお参りを頂いている。境内地は大石内蔵助、同じく家老の藤井又左衛門そして義士片岡源五右衛門、大石瀬左衛門の邸跡一帯である。

尚、ご社殿を始とする境内各施設は平成十四年の義士討入り満三百年を記念した境内整備事業により一新された。

その後、浅野家三代の城主長直・長友・長矩の三侯、浅野家断絶後の城主森家の遠祖、本能寺の変で亡くなった森蘭丸等七代の武将を合祀している。