牧野博士のふるさと土佐を訪ねて

2023年5月27日「第40回 津山洋学資料館友の会研修バス旅行 牧野博士のふるさと土佐を訪ねて」の研修旅行に参加してまいりました。朝ドラ『らんまん』で毎日拝見していますが、牧野博士の愛した植物や実像に触れてみたいと参加したのですが、バスの中で津山洋学資料館児島館長の予習があり、牧野博士と津山の宇田川家、箕作家とのつながりや、なんと博士には13人(6人早世)の子どもがいた等が知れたり、大変興味深いお話でした。また、牧野博士は94歳と長寿だったのですが、すき焼き、トマト、コーヒー(珈琲)がお好きだったらしい。

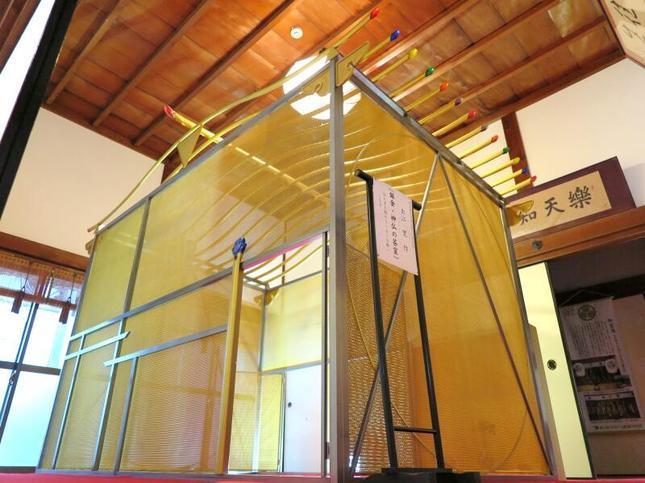

☆牧野富太郎が逝去した翌年の昭和33年(1958)に開園、平成11年(1999)に園地を拡張、記念館を新設しリニューアル。彼を育んだ高知県の植物を中心に、ゆかりの植物など3,000種が四季を彩り、年間を通じて多彩なイベントを開催しています。

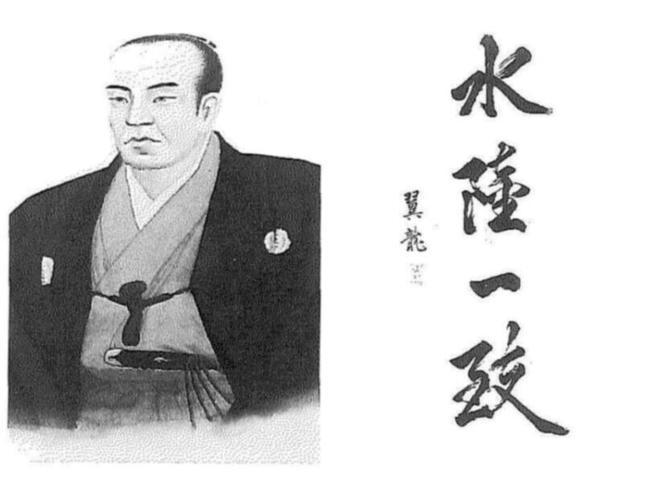

☆彼が収集した蔵書や植物画、遺品などは、没後に牧野家から譲られ、牧野文庫として記念館の展示のみならず植物學の調査研究に活用されています、中には、宇田川榕菴の「植学啓原」を16歳の時に自ら写したものもあり、注目すべき資料です。(文:津山洋学資料館友の会研修バス旅行案内より)