勝北郡古吉野村 村誌

諏訪神社を取材するにあたって、宮司の末裔である出雲井隼麻さんに古吉野村の歴史をお聞きしてきましたので紹介してみます。(明治24年4月石川秀助筆)

諏訪神社を取材するにあたって、宮司の末裔である出雲井隼麻さんに古吉野村の歴史をお聞きしてきましたので紹介してみます。(明治24年4月石川秀助筆)

2014年9月6日(土)に「第4回 お月見会と竹灯籠」(午後6時~午後8時30分)がおかやまファーマーズ・マーケット ノースビレッジでありました。テント村ではバーベキュー・焼きそば・お好み焼き・たこ焼きなど、また、お茶席ではお月見団子付き抹茶セット、お琴・金時太鼓・なのはなファミリー出演の夕べのコンサートもあって町内外の人で賑わいました。

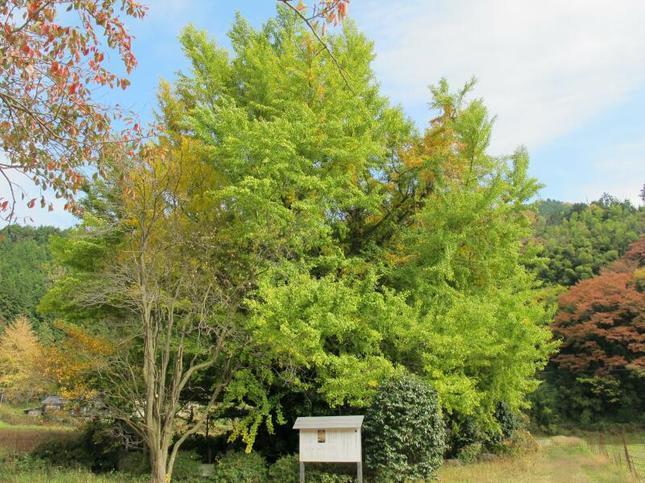

阿弥陀堂の大イチョウ(奈義町指定天然記念物 昭和44年7月7日指定)

勢至丸(後の浄土宗の開祖法然上人の幼名)が修行のため菩提寺の叔父の下へ行く時、この木の枝を杖にし、「学成れば根付けよ」と突き刺したのが、菩提寺の大イチョウになったという伝説があり、大イチョウの親木とも伝われている。

落雷で一部が焼けるなどしているが、枝から垂れる気根は3mにもなり地中に達している、県北を代表する巨樹である。(2015年11月7日・11月20日取材)

2015年10月10日~11月1日まで勝央美術文学館に於いて、吉川英治『宮本武蔵』掲載開始80周年記念が、~吉川英治と木村毅 二人の剣豪~「武蔵×武蔵」と題して開催されました。

『鵜図』 一点一画の加減も許さない完璧な名画である。画評に用いられる逸品とは、このような絵画を指すのであろう。

巌頭に佇立している鵜の姿勢はまことに自然、風貌はまったく凝るところがない。鵜は人にとらえられて、人のために魚を取ることを余儀なくされる。鵜は魚を取ってとらず、人は魚を取らずして掴む。奸智のうしろめたさを人は鵜に見る。しかし、鵜はただ本能のままに魚影を探るにすぎない。ひたすら無心の鵜と、分別する有心の人間とのドラマ、この絵にはつきぬ興味がある。

国指定天然記念物 菩提寺のイチョウ 昭和3年1月18日指定(2015年11月11日・20日取材)

このイチョウは、浄土宗の開祖法然上人(幼名:勢至丸)が、仏教の手ほどきを受けるために、この菩提寺に入山の際、麓にある「阿弥陀堂の大イチョウ」の枝を杖にし、学業成就を願い挿し根付いたと云われる名木です。平成25年に奈義町教育委員会が行った樹勢診断調査の中で、「菩提寺のイチョウ」と「阿弥陀堂のイチョウ」そして隣り合って立つ「天明のイチョウ」は同じDNAを持つことが判明しました。この事は、記の育った環境を知り、今後の樹勢維持の検証するうえで貴重な発見となりました。皆さんもこの木を見上げ、900年の歴史に想いを馳せ、奇跡の生命力を感じていただければと思います。(樹高:40m、目通り幹囲:13m、樹齢:推定900年)

河原大イチョウ(2015年10月19日・11月11日)

本樹は樹高30M、元から二幹に分岐し、すぐまた六枝に分岐している。根元の周囲9.1M、目通り周囲9.7枝張り南北22M、東西17.4Mで推定樹齢600年、県下屈指の巨木である。本樹は雄で銀杏はならない。樹形は二枝が合着したもの、或いは最初の幹が失われて、その株から新枝が再生して今日の姿に成長したものと考えられ、イチョウ本来の姿とは梢趣を異にしている。

昔から銘木として知られ、元禄2年(1689)「川原村名物」の記事にも載っている。傍らに燈籠がたっていて嘉永元年(1848)在銘であるところを見ると、この地は天神様の境内地で昔から神木として崇められていたものであろう。

ここに集落環境整備事業によりイチョウの木の周辺を地区のシンボルとして又、憩いの広場として整備し、その地にある歴史を大切にした景観づくりを図るものである。

・昭和47年6月15日 町指定天然記念物

・平成4年3月 集落環境整備事業により銀杏広場として整備

平成4年 梢に春風吹く頃

勝央町 河原地区 (文:説明板より)

勝央美術文学館で開催中の勝央町岡出身の洋画家、下山中(しもやまみつる)さんの作品展に行って参りました。下山さんは洋画家・石田正典に師事し、教職の傍ら多くの展覧会に出品して来られたそうです。今回は、洋画・スケッチなど、初期の作品から近作まで、約60点あまりが展示されています。この日偶然ですが、下山さんとお会いすることができました。会期は11月14日(土)〜12月6日(日)です。(2015年11月19日取材)

岡山県勝田郡勝央町勝間田647 真福寺

弘仁五年、僧空海開基と伝え、美作の国間山に、天長年間、仁海常上人がこれを開山した。天文年間戦火により消失す。

その後、勝北町平村に再建せしも再び火災に遭い、天正十六年(一五八八)勝間田の住人(福田玄蕃勝昌の子孫)福田左兵衛門氏が勝間田西方の田地の寄進あり、 正保年間、快養和尚が再建、天明二年(一七八二)自盈和尚本堂を再建、嵯峨大覚寺末寺となる。

戦後昭和二十四年高野山真言宗となり記念事業とし当山第二十一世全戒和尚により鐘楼堂を建立現在に至る。(高野山真言宗 美作八十八ヶ所霊場HPより抜粋)2014年11月16日取材

2015年9月12日(土)・13日(日)勝央町の出雲街道勝間田宿で「街道祭り」がありました。この日はお天気も良く、石畳の街道をのんびり歩いてきました。途中で出逢ったガーデンデザイナーのポールさんの街道沿いの植木などの説明に皆さん熱心に耳を傾けておられました。また、街道至る所にアートがあって楽しかったですよ。

第34回金時祭が平成27年10月10日(土)(19:30~20:30)JR勝間田駅南側から打上げられ、約2500発の花火が秋の夜空を彩りましたよ~。また、平成27年10月11日(日)(9:00~16:00)勝央図書館・文化ホール周辺にて行われ、昔懐かしクラシックカー、はしご車、テント村、イベント等々があり大勢の方で賑わいました。