室尾神社(三宝神社)(加茂)

室尾神社は、青柳室尾の寺山に在り、祭神は『上加茂村誌』によると、大己貴命・大山紙命・木花咲耶姫命となっているが、『作陽誌』は、父国玉命・事代主命・宇賀魂命だといい、「此神はタタラ師の持来りし神なりと 故に金鋳護の神といふといふ 又山の神ともいふ」と記している。

室尾神社は、青柳室尾の寺山に在り、祭神は『上加茂村誌』によると、大己貴命・大山紙命・木花咲耶姫命となっているが、『作陽誌』は、父国玉命・事代主命・宇賀魂命だといい、「此神はタタラ師の持来りし神なりと 故に金鋳護の神といふといふ 又山の神ともいふ」と記している。

お部屋いっぱいに七段飾りが飾ってありました。それに、浪漫館のお雛様はとても可愛いどんぐりのお雛様がいましたよ。また、隣のお部屋では松平家の展示がされていました。(2013年3月9日取材)

★日にち:4月3日(水)★時間:開会/正午から13時★場所:鶴山公園で、 美作国建国1300年記念セレモニーが満開のさくらの下でありました。

美作国ご当地アイドル「SakuLove」やユルキャラが勢ぞろいして子どもたちの熱いまなざしを受けていました。また、真庭市在住のバルーンアートの第一人者でもある野村昌子さんによるステージの後、美作地域の小学生が自分の夢を書いた紙を結びつけた風船1300個が大空に舞い上りました。(2013.4.3)

福井の南部、土居の公会堂付近に、真宮神社の鳥居や花壇があり、その地点より山手へしばらく上がると、海抜204mの平坦な山頂部に達する。ここに福井と新田にまたがって古い城跡があり、新宮城跡と言われている。展望のきく南側は、広戸川に面して急峻な岩肌が切り立っており、城としては天然の要塞を思わせるものがある。

山頂の平坦地は、南北およそ40間(約70m)・東西180間(約200m)の広さがあり、中間に長さ40間余の土塁らしきものが残されている。かっては、土塁の西側に建物の本拠があり、広い東側は、城郭内の広場や城兵糧食の耕地であったと言われている。この新宮城跡については、源平のころからの古い歴史をもつだけに詳細不明で、城主についても異説があり、名称すら新宮か真宮か判然としない面があり「東作誌」等でも謎に包まれた記述がされている。

しかし一般にはあまり知られていないが、明治末年に書かれた新宮城の詳しい伝記本が存在している。安藤十朗氏著「霊夢 神宮山木下伝記」(和綴じ全5巻付録1巻 福井 安藤六衛氏蔵)がそれである。

平安後期に平氏一門の木下氏が拠点として築城した様子から、源平合戦で滅亡するまでの経過を、年代をふまえて克明に記録した伝記である。2012.6~12月取材

吉井川の様子(高瀬舟です。)

津山市在住の塩山さんからご提供いただきました。(2013.1.10)

津山の様子がよくわかる貴重な写真ですね。津山も随分変ったものですね。

沼住居跡のさくら、 メチャ綺麗なもみじ、 弥生の里文化財センター

津山市沼、津山盆地が見渡せる丘の上にある弥生時代の集落跡。竪穴式住居・高床式倉庫・作業場があったとされ、現在ではそのうち、竪穴式住居1棟と高床式倉庫1棟が復元されています。隣接の津山弥生の里文化財センター(入場無料)で発掘成果などを見学できます。(2012年7月31日)

沼弥生住居址群《昭和31年7月4日津山市指定記念物(史跡)》

昭和27年、最初の発掘調査が行われました。調査は、その後数次に亘って行われ、円形・隅丸形などの竪穴式住居址5棟、長方形竪穴住居状遺構1棟、高床倉庫址3棟、そして住居址群と倉庫址群を分断する溝状遺構などが検出されました。このうち最大のA竪穴住居址は、火災により廃棄されたもので建築部材が炭化して残っていました。

出土遺物には、中・後期の弥生式土器片、稲の穂を刈り取るための石包丁、手斧(ちょうな)とされる扁平片刃石斧、たたき石などがあります。

沼弥生住居址群復元住居(津山市沼597-1)文:「津山市の文化財」より抜粋

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

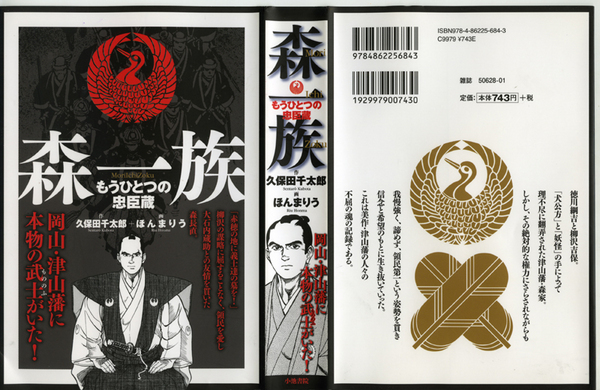

約300年前、東京・中野に広大な犬小屋があった。

莫大な経済的負担とともに、その造営にあたらされた津山藩・森家の人々が、逆境を乗りこえ、崩壊から再興へと生き抜いた姿を、新たな視点から描く。

十八万六千五百石という外様の大藩であったために、幕府の大藩潰しの標的とされた美作・津山藩森家と、江戸城内の「松の廊下の刃傷沙汰」で取り潰された赤穂藩浅野家。時の権力者・柳沢吉保の策謀に翻弄される両家の姿を、お家再興のために尽力する森直長を軸に描いた歴史コミック。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

これぞ本物の武士!

もっともっと、語り継ぎ、広く知られるべき人物です!

「森一族」をご案内いたします。

12月になれば忠臣蔵・吉良邸討ち入りの日がやってきます。

「忠義、武士の誉れ」と伝えられてきた「忠臣蔵」ですが、津山藩・森家の物語こそ今、広く伝えていくべきではと思います。

領民を愛し、その生活を一番に考えた森長直の生涯は、現代の日本の政治家全員の教科書になると思います。

一昨年、出版した作品ですが、全国から「感動したので遠くにいる息子に送りたい」または「夏休みに生徒に読ませたい」という声をたくさん頂き、重版いたしました。一人でも多くの方に手に取って頂けますよう。

㈱小池書院編集部長 匂坂美保

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「在りし日の津山の風景」絵葉書で往時を振り返る(2012年6月14日取材)

津山市瓜生原出身で岡山市在住の赤坂健太郎さん所有の絵葉書や津山市の地図、観光パンフレットなど多数が展示されていました。

2012年5月29日~6月24日まで城西浪漫館2階展示室。入場無料!

天井画をもう一度拝見したいと、清應山 高福寺の本堂をお訊ねしてきました。

津山市林田にある清應山 高福寺の本堂建設は、相当な経費をかけての大工事であった。大工棟梁は、播州赤穂南野中村から善左衛門清貞が呼び寄せられ、総ケヤキで高度な技術を駆使しており、当時としてはかなり優れた本堂に仕上げたのである。更に、本堂格天井画には極彩色で描かれた、天女や植物の画132枚がはめ込まれている。これは、本堂建設に先立って、津山藩絵師「狩野如林乗信」に依頼して描いたもので、工事が開始された安永3年の6月28日には既に完成している。(大師殿・客殿・庫裏落慶記念誌より抜粋)2012年5月20日取材