河原儀山 眞光寺(福田下村)

河原儀山 眞光寺 大字福田下村

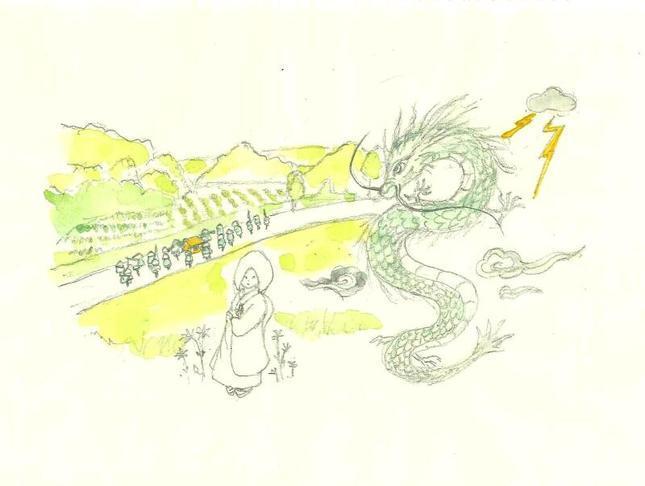

作陽誌と宝暦5年の由緒書上帳によると承和元(834)年3月15日弘法大師の関闢で、旦那は左衛門殿大江行経である。大師の御弟子 南池院僧都源仁法印が担当しての草創であり、当然真言宗の寺院であった。其の98年程後、承平2(932)年、比叡山の民部大僧正が流しものになったか、それとも自分から身をかくす必要があっのか当国に下着した。そして福田下村の地で霊異を感じ、加賀国の白山権現を勧請して天台宗の寺院として念仏思念三昧に入ること百日、たちまち9万8千の軍神が机の4面に現れた。ということで、最初の98年程の間、真言宗であったものが承平2(932)年以降天台宗に変ったものである。