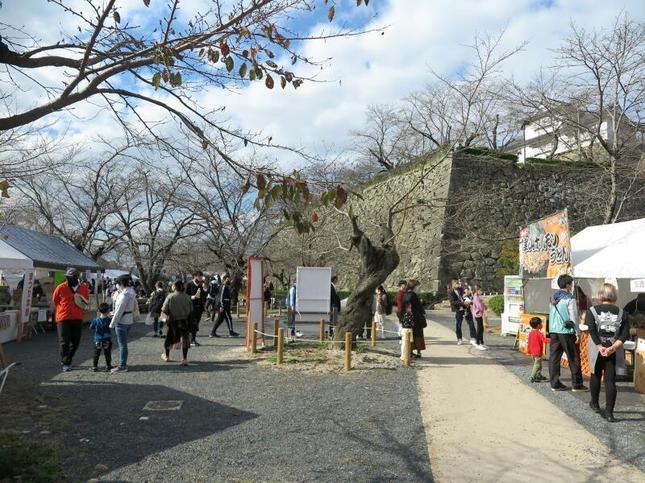

2022 津山城下町雛めぐり「城東地区」

城下町津山の代表ともいえる城東の町並みは重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。東西1.2㎞にわたり古い街並みが続き、城東むかし町家(旧梶村邸)や箕作阮甫旧宅、作州城東屋敷など様々な歴史建造物が並びます。

昭和・平成時代から大事にされてきたお雛さまを集めて展示しています。ぜひ、お雛さまを見ながら散策してみて下さい。

城下町津山には、各家庭で代々受け継がれてきた雛人形・雛飾りがあります。

しかし、かつてのように「雛まつり」を祝う家庭が少なくなり、せっかくの素晴らしい雛人形や雛飾りの多くが仕舞われたままに...。そこで、そんな「お雛さま」を玄関先や店舗のショーウインドウで展示し、街巡りをしながら津山の歴史や文化を体感してもらおうと始まったのが「津山城下町雛めぐり」です。(文:「津山城下町雛めぐり」HPより)(2022年3月11日撮影)