鶴山動物園(1955年~2011年)

鶴山動物園(かくざんどうぶつえん)は、岡山県津山市の鶴山公園の三の丸にあった岡山県北唯一の動物園である。

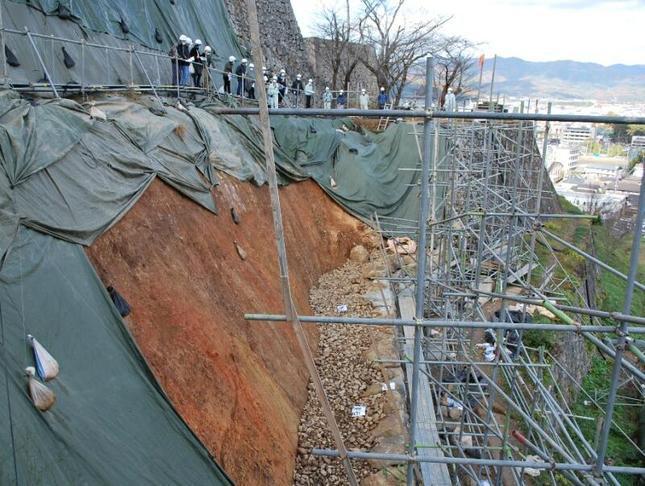

1955年に開園し、2011年に閉園した。 閉園の理由は、津山城の修繕費の援助を国に求めたところ、文化庁は築城当時に存在しなかった動物園の閉園を条件に修繕費の援助をすることを申し出たが、当時すでに石垣の傷みや場所によっては崩壊していたため、津山市はこの契約を結ぶこととなったということにある。

ライオン、ツキノワグマ、ヒョウ、クジャク、ペンギン、タヌキなど、(2011年6月にはクジャクなどの鳥類5種18羽が渋川動物公園(玉野市)に引き取られた。また、2011年9月上旬には飼育されていたタヌキ2匹を市内の山中に放した。)

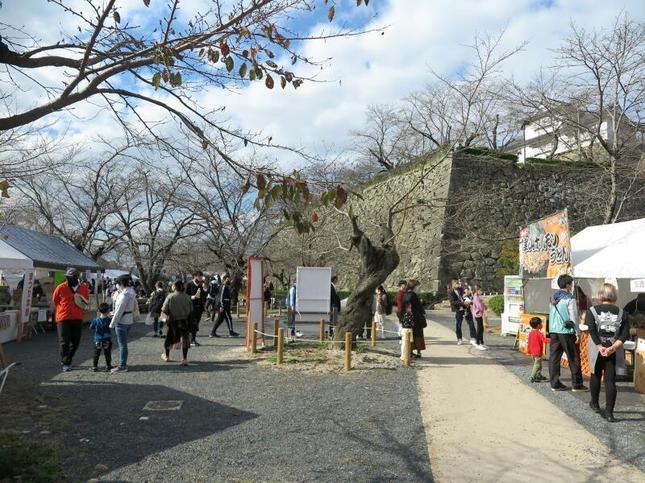

2017年11月、跡地の愛称が、津山市観光協会の創立60周年記念事業として企画された公募で「津山城つるまる広場」と定められた。(文:Wikipediaより)(撮影:2008年4月12日)