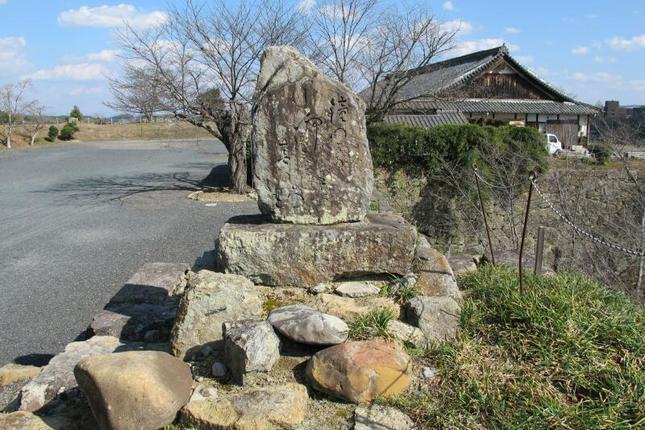

第18番札所 袖椀観音(福力)

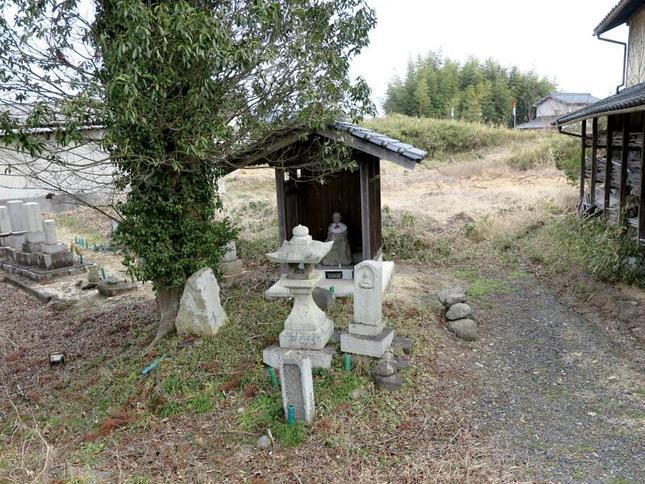

堂内には、弘法大師と袖捥観音を祀っています。堂の表には3っの表札がかけられています。

【勝南霊場第18番観世音菩薩(白札)】

高野山支部勝南祈四国18番霊場(木札)

勝田西国 第12番(木札)

この3種で、霊場巡りは、明治20年(1887年)頃から盛んになりました。

昭和10年(1935年)頃でも、先達を中心として白衣姿の巡礼が札所を巡っていたのが見られ、札所近くの人が接待や仮宿をしていました。この巡礼めぐりの創設は、718年頃と言われています。

【由来】文久元年(1861年)、辛酉の年のこと、殿さまは松平慶倫公で、前年には徳川幕府の大老井伊直弼が水戸浪士に討たれるという大事件【桜田門外の変】がありました。