津山城東リノベーション展+第10回アーキテクツ・オブ・ザ・イヤー アンダーリノベーション津山巡回展

2024年11月17日(日)~12月1日(日)津山市城東ギャラリー飯田に於いて「津山城東リノベーション展」+「第10回アーキテクツ・オブ・ザ・イヤー アンダーリノベーション津山巡回展」が開催され、最終日の12月1日に伺って来ました。

アーキテクツ・オブ・ザ・イヤー展は、2015年にスタートし、毎年異なるコミッショナーが独自の観点とテーマをもって選定した若手建築家による展覧会です。第10回となる今年は、京都大学大学院教授トーマス・ダニエル氏をコミッショナーに迎え、「UNDER RENOVATION」のテーマのもとに9組の建築家が選定されました。各建築家の作品は、古い建物の改築や増築によって、形、空間、素材の新しいハイブリッドを生み出しており、調和とコントラストを生み出すさまざまなテクニックを披露しています。

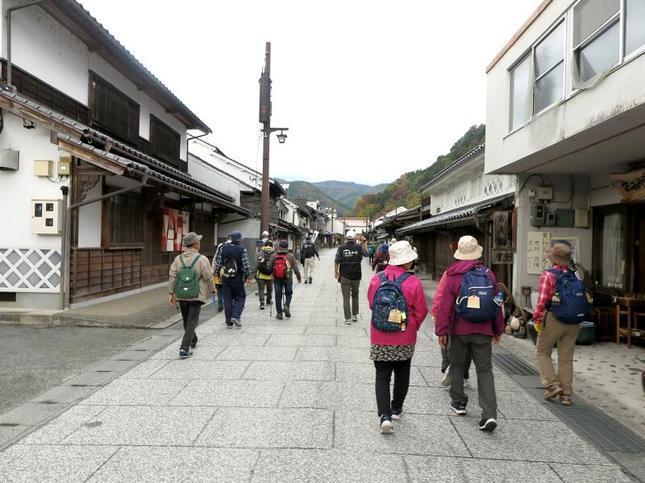

津山市城東地区もまた、重要伝統建築物が建ち並びながらも、新しい空間と機能を生み出すリノベーションが街全体で進んでおり、新旧が渾然と調和した様相を見せています。今回のアーキテクツ・オブ・ザ・イヤー展のテーマと合致することから、津山街デザイン創造研究所の招きにより、城東地区のリノベーションの紹介と併せて津山市で巡回展を開催することとなりました。

本巡回展では、9組の建築家の作品、城東地区のリノベーション、岡山県で活動する2組の建築家の作品に加え、建築家のル・コルビュジェが設計し、現在日本建築設計学会が所有するコンクリート船「アジール・フロッタン」も紹介します。ル・コルビュジェの元で働いた吉阪隆正は津山出身の洋学者・箕作阮甫の子孫であり、津山はル・コルビュジェにゆかりのある地であるため、今回の巡回展で展示することとなりました。