津山・美作の国いにしえギャラリー by 江見写真館(第2回)

衆楽園 遠くに津山城天守 昭和11年撮影

1873年創業の江見写真館には三代目江見正(1890-1976)撮影の地域の歴史を記録するガラス乾板が多数保存されています。(写真、文:江見写真館提供)※写真は「津山瓦版」のみ使用可です。

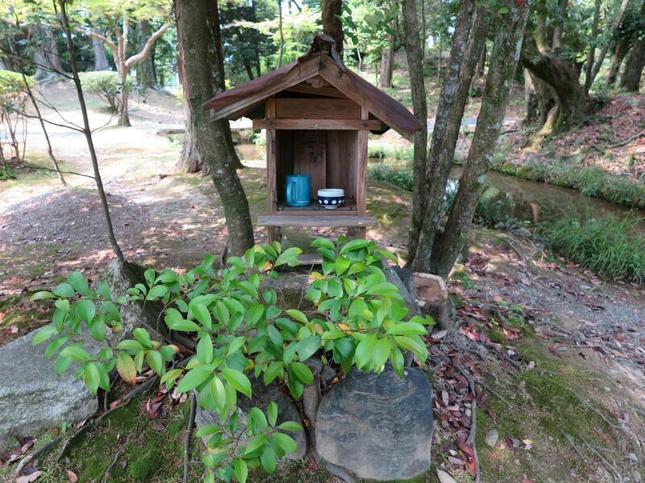

衆楽園は、江戸時代初期に津山藩主・森家によって築造された回遊式の庭園です。元禄11年(1698)に松平家が藩主となって以後幕末までは、家臣や他藩・他家からの使者を謁見するための「御対面所」、または藩主の隠居所の庭園として使われ、明治3年(1870)に「衆楽園」として命名されました。 衆楽園は津山城の北側(津山市山北)に位置しており、庭園は南北に長い敷地で、大半を池が占めています。別邸跡の古い建物群は現存せず、それらを再現した建物(余芳閣・迎賓館・風月軒ほか)が建っています。(津山城より)