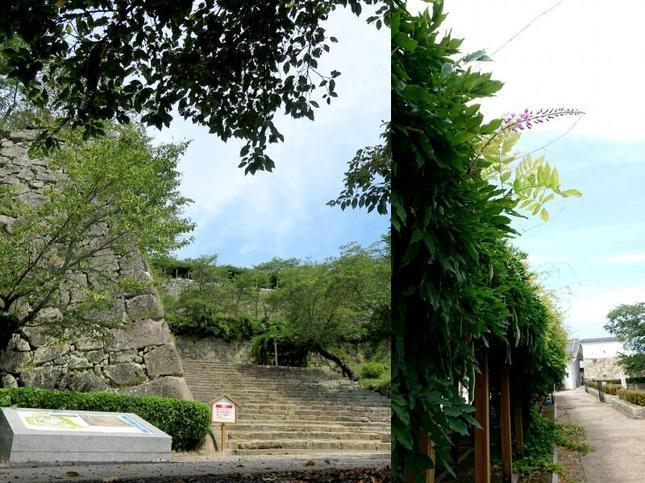

真経部落の北端、山を背にして南西に開けた小高い丘に「屋敷の段」という地名がある。その昔、慶長八年(1603)美作の領主となった森忠政公の第二子重政君が若き生涯を終えた屋敷跡である。

その南方約二百米ほどの所に「春谷口」という地名がある。この東の山腹三十米ほど上がった地点に御墓所(町指定史跡昭和五十四年四月一日付)があり、御墓畝と呼ばれている。重政君を火葬に付した場所であるともいわれる。

森家先代実録によると、

「重政君御名大膳亮(だいぜんのすけ)、文禄ニ癸巳年四月二十三日濃州金山に生まれ給う。元和四戌午年六月五日作州苫南郡真経村にて御年二十六歳にして卒し給う。同所槇尾畝に葬る。墓印に柊の木一株あり。その後久米郡南里方村栃社山誕生寺に改装す。-瑞応院殿光禄桂林俊芳大禅定門

重政君の御母堂は山内源左衛門の養女にて香々美という。川中島より引越し作州かが美の溝尾に居住す。故に皆人呼んで香々美という家女なり。万治三庚子年五月二十五日作州にて死す。八十九歳。同所法源山宗永寺に葬す。―清泰院栄厳寿永大姉

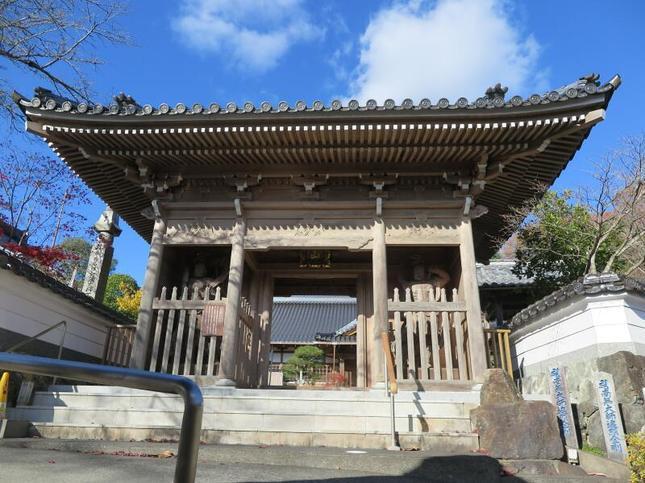

清泰山栄厳寺にも位牌があり。清泰山松寿院に墓碑あり。分骨して寺内に納む。

重政君御子御女子一人あり。御名於捨。慶長十六辛亥年苫南郡真経村にて生まれ給う。妙願寺二代目浄公室にならせられる。延宝二甲寅年十月一日卒。御年六十四歳。津山神王山渓花院に葬す。

―清光院殿慈沢性潤大師 影像を妙願寺後堂に安置す。」という。