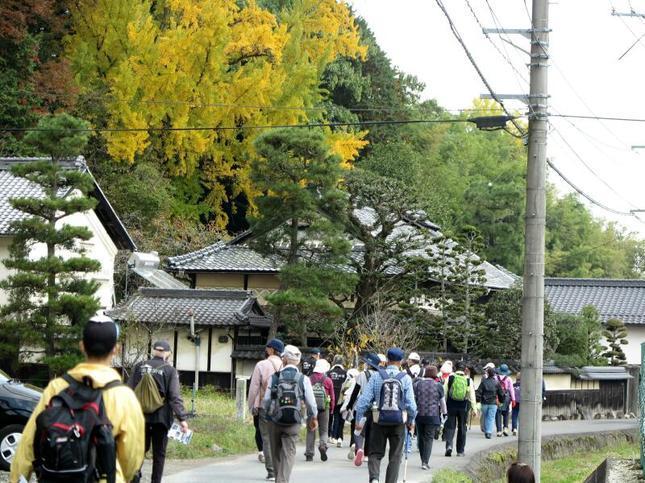

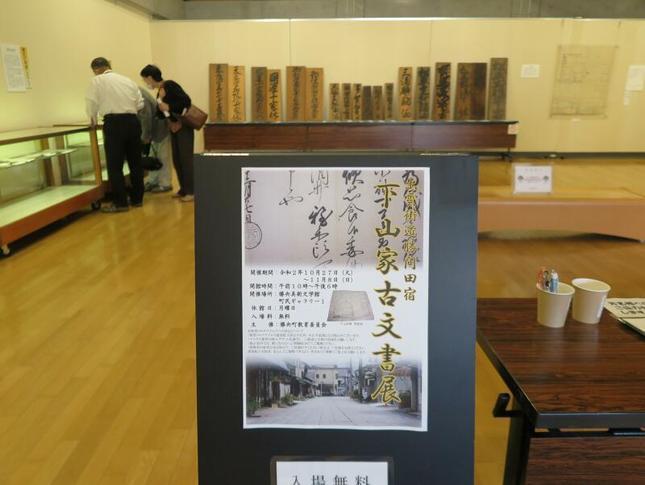

美作の大庄屋「中島家」(高野本郷)

中島家 中島九郎兵衛 東南条郡高野本郷村 森藩

大庄屋まで

中島氏の記録は、鎌倉時代末に中島隆家が高野郷の地頭職であったことに始まる。康永3年(1344)に出された足利直義の安堵状から中島隆家が元徳2年(1330)息子幸家に高野郷の地頭職を譲ったことがわかる。その後、信長の中国攻めに従い、天正6年には羽柴秀吉の配下となり、高野・広野・林田・田中・新野などで1150貫文の知行を安堵された。秀吉の三木城攻めに従軍している。高野城に居城したという。九郎兵衛が森藩の大庄屋を勤めた。

大庄屋として

九郎兵衛のあと六郎兵衛・五郎兵衛が大庄屋を勤めたが、詳細は不明である。享保年間本家は絶家した。一宮中島家はここから分家した。