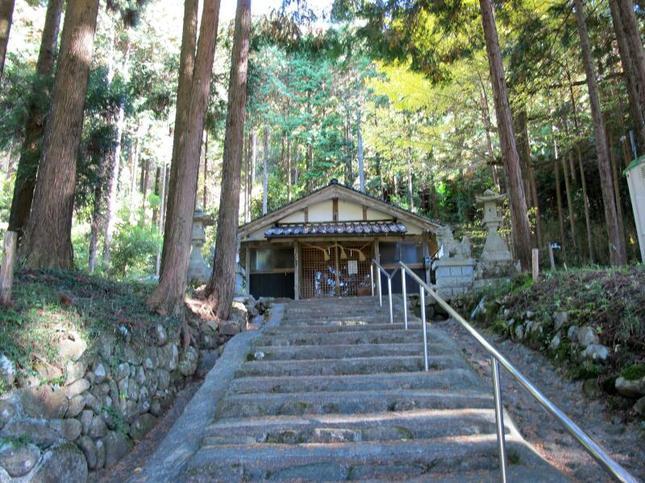

神庭の滝(真庭市勝山)

神庭の滝自然公園(動画はこちらから)

神庭の滝は「日本の滝百選」にも選ばれた、高さ110m、幅20mの中国地方随一のスケールを誇る名瀑。断崖絶壁を流れ落ちる滝の豪快さはいうまでもなく、まるで白布をまとったようにも見える水しぶきは霊験さを感じさせてくれます。滝の中央には黒い岩が突起し、落下する水しぶきに逆らってのぼる鯉に似ていることから「鯉岩」と呼ばれています。

下流には、草葺き屋根から雨のしずくが落ちる姿に似ている「玉垂れの滝」や石灰岩が浸食されてできた「鬼の穴」と呼ばれる洞窟もあります。

これらを含む周辺は、国指定の名勝、県立自然公園に指定されており、広大な渓谷内には種々の樹木が繁り、四季を通じて美しい景観を楽しむことができます。(カエデやカツラなどの紅葉が織りなす秋の風景は秀逸です。) (文:神庭の滝自然公園パンフレットより)