沼の弥生住居跡群です。

沼住居跡のさくら、 メチャ綺麗なもみじ、 弥生の里文化財センター

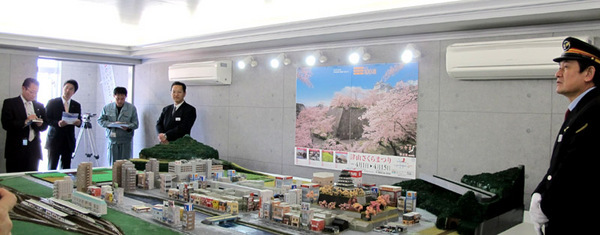

津山市沼、津山盆地が見渡せる丘の上にある弥生時代の集落跡。竪穴式住居・高床式倉庫・作業場があったとされ、現在ではそのうち、竪穴式住居1棟と高床式倉庫1棟が復元されています。隣接の津山弥生の里文化財センター(入場無料)で発掘成果などを見学できます。(2012年7月31日)

沼弥生住居址群《昭和31年7月4日津山市指定記念物(史跡)》

昭和27年、最初の発掘調査が行われました。調査は、その後数次に亘って行われ、円形・隅丸形などの竪穴式住居址5棟、長方形竪穴住居状遺構1棟、高床倉庫址3棟、そして住居址群と倉庫址群を分断する溝状遺構などが検出されました。このうち最大のA竪穴住居址は、火災により廃棄されたもので建築部材が炭化して残っていました。

出土遺物には、中・後期の弥生式土器片、稲の穂を刈り取るための石包丁、手斧(ちょうな)とされる扁平片刃石斧、たたき石などがあります。

沼弥生住居址群復元住居(津山市沼597-1)文:「津山市の文化財」より抜粋