蒜山の正月飾り・おせち

蒜山の正月飾り

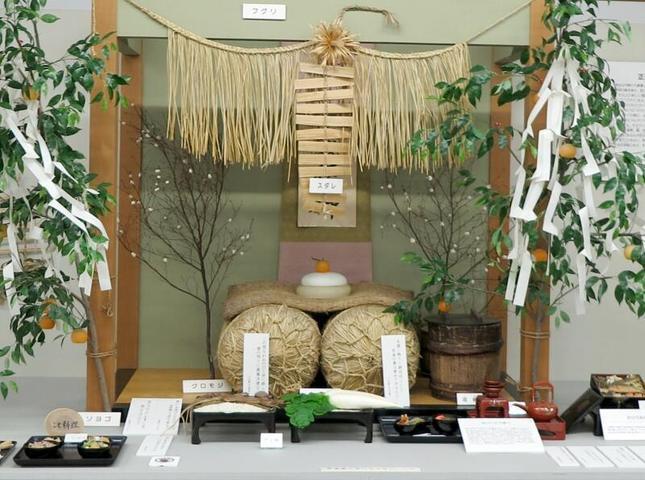

蒜山地域の正月飾りは大変豪華である。近年、簡略化されたものが多くなった。なぜここまで豪華にするのか。長く厳しい冬を越え、早く春の芽吹きを迎えて、新しい生産活動を始めようとする人々の強い期待がそこに表れている。俵の上には鏡餅。背後には「歳徳神」を祀る。周囲には餅花を飾り、いかにも春が到来したかのような演出。正面上部にはフグリと呼ばれる飾り。男性器を象徴したもので、子孫繁栄を示す。スダレと呼ばれる12枚の板は、12ヶ月を指す。旧暦の時代、閏月がある年には13枚を掲げた。年桶は岡山県北で広く見られるもので、この中に供え物などを入れる。来るべき春への強い思い、五穀豊穣や子孫繁栄といった祈りを細部にまで凝縮させているのが、蒜山の正月飾りの特徴である。(文:蒜山郷土博物館説明文より転載)(2023年9月7日撮影)