神楽尾山妖怪説伏(降伏)の事

津山市下田邑の字平尾に三子山泉水寺という祈祷の寺がある。

往時、出雲の富田の城主尼子氏の祈願所であったという。(作陽誌より)

現在は、毎年大晦日に各地から修験道の行者が、泉水寺に集まり、四方に矢を放ち、大護摩を焚き、火渡りの行事を行って、世界平和・国家安寧、家福増長、厄難消除、健康増進を祈願している。

美作では数少ない修験道の伝統行事を厳修している寺院で知られている。

津山市下田邑の字平尾に三子山泉水寺という祈祷の寺がある。

往時、出雲の富田の城主尼子氏の祈願所であったという。(作陽誌より)

現在は、毎年大晦日に各地から修験道の行者が、泉水寺に集まり、四方に矢を放ち、大護摩を焚き、火渡りの行事を行って、世界平和・国家安寧、家福増長、厄難消除、健康増進を祈願している。

美作では数少ない修験道の伝統行事を厳修している寺院で知られている。

2018年10月2日に出雲街道新庄村で山中一揆についてお話を伺って来ました。その後、がいせん桜通り、今井河原刑場跡等を見学してきました。約290年前に子孫や地域のために立ち上がった人々がいたことを後世にどう継承していくかが課題です。

江戸時代から現存し公開されている脇本陣は全国の中でも6ヶ所だそうで、ここ新庄村の脇本陣はそのうちの一つで、江戸時代後期に建てられています。また、ここには松江藩の飛脚の宿もおかれていたそうです。なんとも落ち着いた風情のある村です。

土居家四代七郎右衛門の頃に次々と不思議なことが起こった。人々は、これは千場三郎左衛門の祟りであろうと恐れおののいた。

その一つとして村内にある家に13歳になる子供が長い間「おこり」を病んで寝ていた。

ある日、子供が突然床の上に正座して「村の長(土居七郎右衛門※1)に言いたいことがある。急いで呼べ。」村の長が来ると「われは、千場三郎左衛門の霊魂だ。」と立派な武士の様子で語り始めた。

「かつて、神楽尾城に居った時、汝の祖土居四郎次郎とは刎頸(ふんけい※2)の交わりを結んでいた。

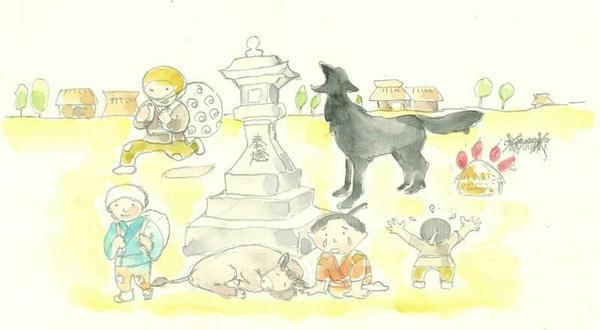

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

一方では村の道しるべでもあり、他方では神様に対する信仰心から献灯でもあった。

当時、信仰のあつかったのは、お伊勢様、金刀比羅様、小豆島、宮島とオオカミ様であった。

昔、山西から津山のお城下に出る主要道路は、西の道ー越木峠ー春長を通り、松葉峠から野介代を経て、八出の船着場に出て行く道筋が主だった。だから、今でも越木峠の向うに逆迎場(酒迎場)という所があり、小さい社(荒神様)が勧請してある。村(部落)の代表のものが宮詣(お伊勢様にまいり、宮島にまいり、小豆島を巡礼し、金刀比羅まいりをし、近くはオオカミ様に参拝する)のをここまで見送りに来て、平穏無事を祈って酒もりをしたり、又、何事もなく無事に帰って来た代表のものをよろこび迎え、その労を犒う酒もりの場でもあった。新道が山西の東-鹿の子から飯綱坂につづく様に出来たので、新道に展望のきく山西の入口に、明治の人々(明治32年)に建立した信仰と文化の標識でした。

剣聖宮本武蔵は、この地岡山県美作市宮本において、父・平田無二斎と、主家新免家の妹お政の次男として天正12年3月(1854年)に生まれました。

武蔵の生家は、北を宮川で南を小童谷川で守り、30間(約60m)四方の強固な堀めぐらしていた、宮本の溝と呼ばれていました。山柴水明の山の丸い武蔵の里の構えは、地理的には山陽と山陰の重要な連絡路であった因播州街道に沿ってあり歴史的には中世、特に戦国時代には山陽と山陰の両勢力による略奪の地がこの旧大原町でありました。

武蔵の家系は代々十手術を伝えてきたので、当然武蔵も平和な今日では考えられない厳しい剣の教育を受けたものと思われ、幼少の頃から武術にたけており、13歳の時播州平福で新当流有馬喜兵衛に勝ってからそれ以降、剣の道一筋に練磨し、その間京都の一乗寺下り松での吉岡一門との戦いを始め、29歳で九州舟島において、佐々木小次郎に勝つまで生涯60余度の勝負に一度も負けたことがありません。

武蔵生家跡

武蔵は天正12年(1584年)に生まれ、父を平田無二(無二斎)、祖父を平田将監といい、両人とも十手術の達人であった。こうした武術家の家に生まれ育った武蔵は幼少の頃から武術にたけており、13歳の時、播州平福で新当流有馬喜兵衛に勝ち、それ以降諸国を巡って剣の道一筋に練磨し、29歳で豊前国小倉船島(巌流島)での佐々木小次郎との決闘など、60余度の勝負をし一度も負けていない。武蔵は流儀を二天一流と称し、その兵法を五輪書、兵道鏡に残した。また、書・絵・彫刻・工芸を好み禅の修行を重ね[枯木にもずの図」等、今日重要美術品とされている数々の作品を残して、正保2年5月(1645年)、熊本の千葉城にて62歳で亡くなり弓削の里に葬られた。

昭和34年には、宅跡が「岡山県史跡」に指定された。

津山の怖~い伝説展

城西浪漫館では、夏休みを迎えた子どもたちや津山に帰省した子どもたちに郷土・津山に伝わる民話や伝承を伝え、学んでもらおうと7月20日から8月31日まで「津山の怖~い伝説」展を開催します。

今回は、初めて津山藩にあった鬼の首を刎ねた名刀「童子切」伝説を紹介します。「童子切」は豊臣秀吉、徳川家康から津山藩主の松平家へ伝わり、津山松平家の家宝として太平洋戦争終戦まで継承されてきた天下五剣の一つ。丹波国大江山の鬼の頭領・酒吞童子の首を切り落としたとされる「童子切」は、津山藩が6人の罪人の死体を積み重ねて刀を振り下ろしたところ、6つの死体を切断しただけではなく刃が土台まで達したという伝説があります。(文:展示説明より)(2017年7月29日撮影)

瓜生神社(旧村上)

由緒沿革 口碑によると、五霊宮は当地の人楢本才兵衛が京都八所の五霊社から祭神五柱の御分霊を迎えて勧請したという。その年月は不詳。応仁二年再建以来数度に亘って修理、葺替の後、天保八年に再建したのが現在の本殿である。もと、五霊大明神、油宮大明神と称したのを明治四年瓜生神社と改称し、明治六年村社に列した。大正十一年神饌弊帛料供進神社に指定せられた。(岡山県神社庁編『岡山県神社誌』より)通称名 五霊様(ゴレイサマ)

2018年5月14日、昨日の雨もすっかり止んで津山は晴天なり!

ママとサムハラ神社へ行こうと非番の藤井さんを伴って3人で出かけました。まずは山々が新緑で美しい事に感動。金刀比羅宮に参拝後、サムハラ神社に参拝「ここへ参った後、言うようになったのは有難うだわ~、お願いばかりじゃなく感謝せにぁなぁ~!」と教えてくださいました。そこまでは良かったのですが、強力な助っ人を得て気が大きくなったママはなんと金刀比羅宮のある山の頂上に登ると決断、「えらいわ~、しんどうわぁ~」と3人で励まし合いながら展望台まで辿り着く。その後、何を思ったかママは高い展望台にすたこら登って行きました。降りがけに私が手すりを持ったら「あんたぁ~、高所恐怖症なん?、私はなんともないわぁ~」と満面の笑みでした。

作楽神社案内(明治2年11月27日創建)御祭神 後醍醐天皇・児島高徳(旧社格県社)

由緒:元弘2年(1332)北条幕府のために隠岐に流される途中の後醍醐天皇がこの地にお宿りになり、児島備後三郎高徳が桜の幹を削って「天勾践を空しうする莫れ、時に范蠡無きにしも非ず」と記して天皇をお慰めした故事により、貞享5年(1688)津山藩森家の執政長尾勝明が顕彰碑を建て、のち、松平家の家臣道家大門らの努力によって神社が鎮祭された。境内地は約1万坪、鎌倉時代の守護職の館であった。大正11年、「院庄館跡、児島高徳伝説地」として国指定の史蹟となった。社宝の太刀(銘、来国行)は、国指定の重要文化財である。境内神社:護桜神社・水神祠(平成11年11月鎮座130年記念)(文:境内案内より)(2018年4月29日撮影)