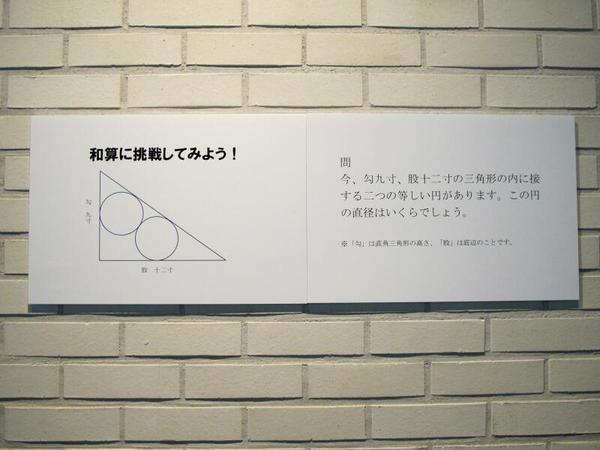

答えが解りますか?-和算に挑戦してみよう!ー

洋学資料館企画展「くらしと実学ー在村知識人の活動ー」

2013年11月30日(土)~2014年3月16日(日)【9時から17時(入館は16時30分)】

場 所:津山洋学資料館 ※問い合わせ:0868-23-3324(津山洋学資料館)

和算と言えば難解だと思われがちですが、それを昔の人はスイスイ難問を解いていたのですから偉いですよね。今よりはるか昔に杭などの測量器具で精密な計算ができた和算ってすごいですよね。測量器具の本物をこの機会に是非ご覧ください。