当寺は阿波村字大福寺1064番地の円山台地にあり、開基の年代は不詳である。「タタラ」製鉄には、砂鉄の採集、木炭の製造、残砂の整地、製品の運搬などに多くの人力が必要である。

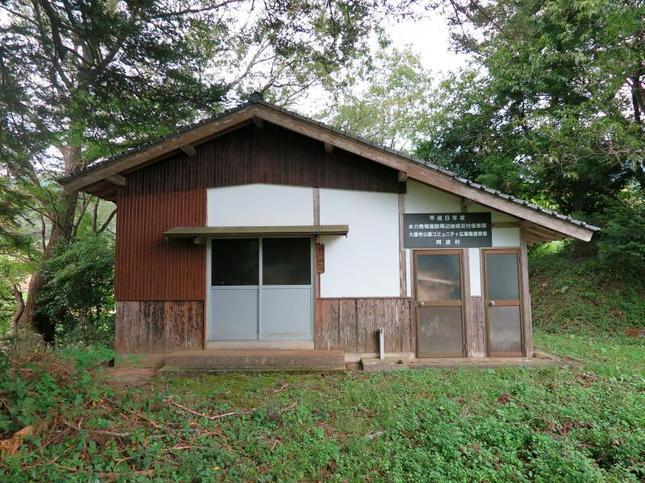

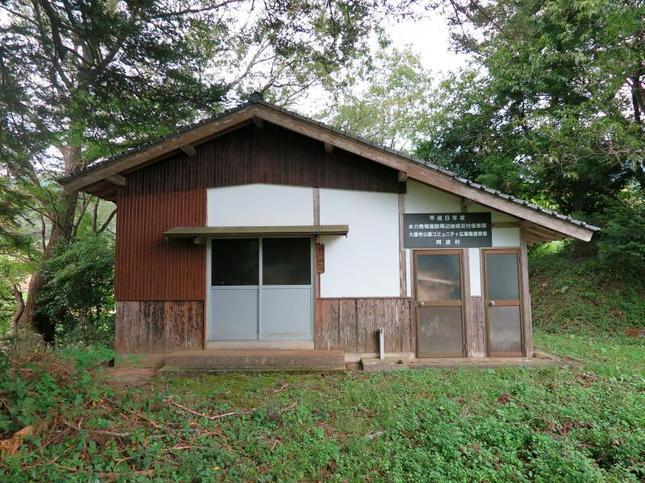

往時の製鉄関連地名が残っている現在の中土居地区の堤・杣の谷・天王・樋の下・福籠・中山・鉄穴内一帯を中心に「タタラ」職人が集まって大きな集落が形成された。この集落に後年いつのころかに中土居円山台地の上に仏教寺田中山大福寺が建立され、本尊に大日如来が安置されたのである。

阿波村には、古くは寛延・安永ごろからの念仏供養巡拝碑が多く建立されている。光明真言霊場巡拝による弘法大師信仰は加茂谷にはかなり古い時代から信仰されていたようである。明治時代に入ってから一般に広く信仰されるようになり、特に加茂・阿波の仏教寺院と各地区にある地区堂を中心にして全加茂谷八十八ヵ所霊場、又阿波だけの八十八ヵ所巡拝霊場が設けられてからは特に村内広く民衆のなかに普及信仰されたようである。霊場巡り信仰が盛んになって、大福寺が加茂・阿波八十八ヵ所霊場の一環の中に組み入れられてから、大福寺に弘法大師の石像が本尊大日如来と並んで安置された、

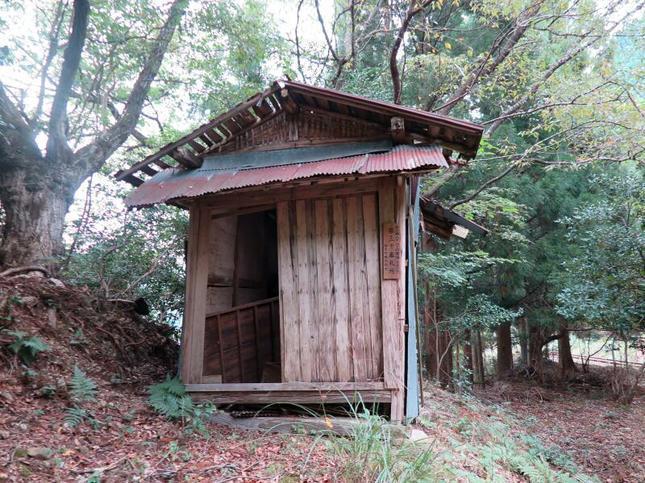

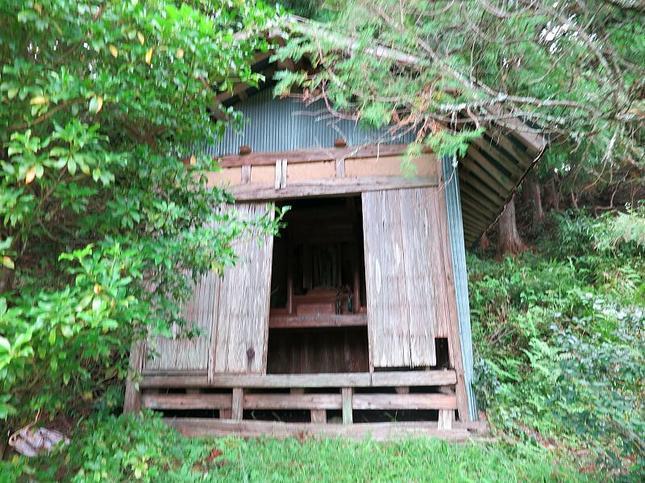

大正から昭和にかけて巡拝最盛期には、数十人の一行が列をなして霊場を巡拝し、地区の堂・札所では、御詠歌を唱え、般若心経を読んで巡った。日が暮れるとそれぞれ数人ずつに分散し接待の家に宿泊して、加茂と阿波のとの札所を数日かけて巡拝した。特に春秋の彼岸には盛大であった。大福寺に籠り殿が増築されてからは、加茂阿波霊場の中でも重要拠点であった。次第に阿波円山大師堂と呼ばれるようになり、お籠りの信者も多くなり、時には数日、一ヵ月も長くお籠りを続ける信者もあったようで随分賑わったものである。(文:『阿波村誌』より転載)(2022年10月4日取材)