高野神社「春まつり」がありました。

2017年4月1日・2日に津山市二宮にある高野神社で「春まつり」がありました。

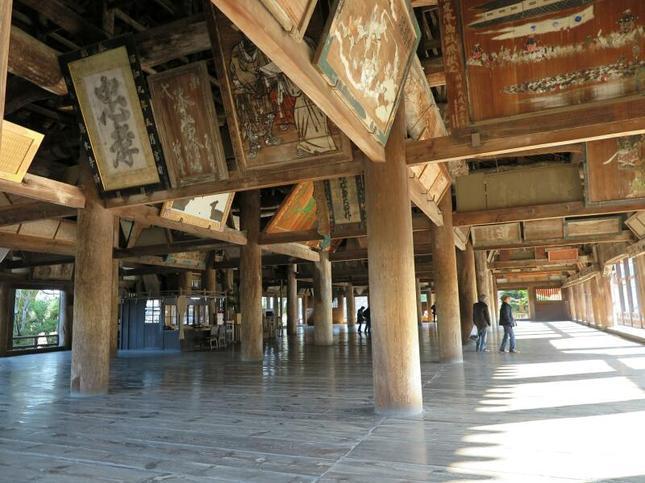

4月1日には宵宮祭(16:00~16:40)、鎮守の森ライトアップ(日没後~21:00)が本殿・境内・参道・宇那堤森・立石邸でありました。また、4月2日には春まつり祭典(10:00~10:30)、国指定重要文化財の木造獅子2対(県下最古とされる平安時代の木造獅子)の特別拝観(10:45~16:00午後1:00からは一般の方も拝観)がありました。また、2日間限りの修繕特別御朱印がいただけました。(文:高野神社パンフレットより)(2017年4月2日撮影)2009年取材の様子はこちら←