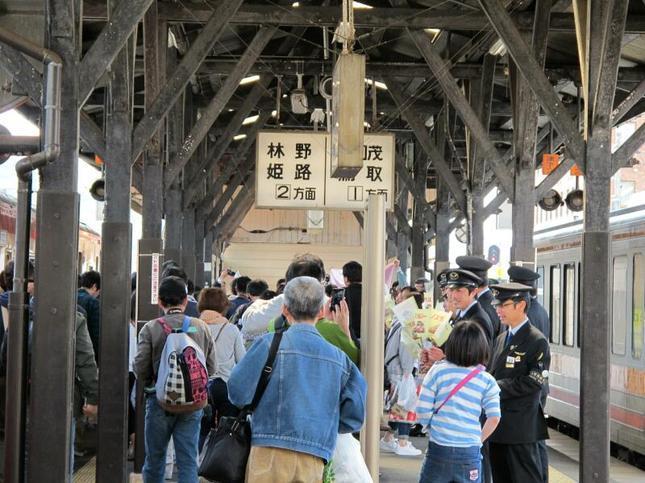

「吉備之国漫遊ノスタルジー」のお出迎えがありました。

2016年4月29日 14:35分、晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン特別企画として観光列車ノスタルジーでめぐる県内一周ツアー「吉備之国漫遊ノスタルジー」のお出迎えがあり行って来ました。駅ホーム(2番のりば)で、関係者の皆さんが小旗を振って笑顔でお迎えしました。出口では津山市の職員さんによる、津山市の観光パンフレット・ノベルティの配布が行われました。また、津山桜太鼓の披露があり、続いて津山まなびの鉄道館(旧津山扇形機関車庫)へ移動し、特産品を買ったり、ご当地グルメの津山ホルモンうどんを食べながら、楽しいひと時を過ごしたのち、駅ホーム(3番のりば)で次の目的地へと移動されました。